平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

少しずつ通常の生活が戻ってきた1年でしたでしょうか。

来年も皆様が、大切な楽器と、より多くの感動・素敵な思い出を作れますように

スタッフ一同、精一杯努めてまいります。

一年間、お世話になりました。

良いお年をお迎えください。

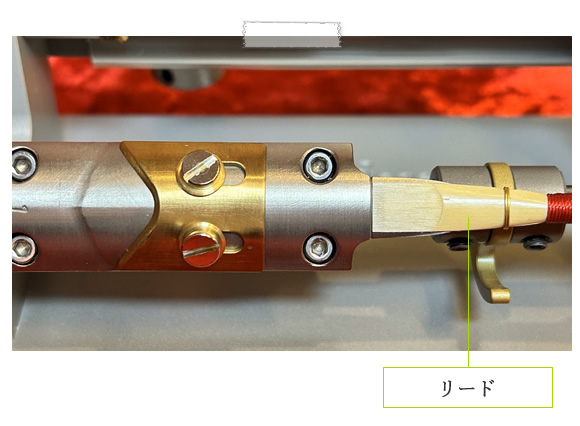

クラリネット・サクソフォン・オーボエ・ファゴットは葦で作られたリードを使用して音を出します。

どの楽器のリードも完成形の物が市販されていますが、オーボエとファゴットを演奏される方は自身でリードを作られる方も多くいらっしゃいます。

リード製作には多くの時間が必要で、それこそ練習に充てる時間が足りなくなるほど。

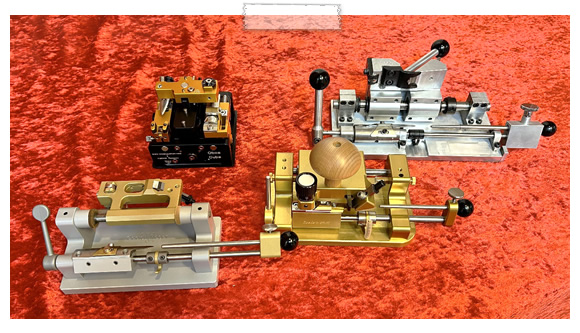

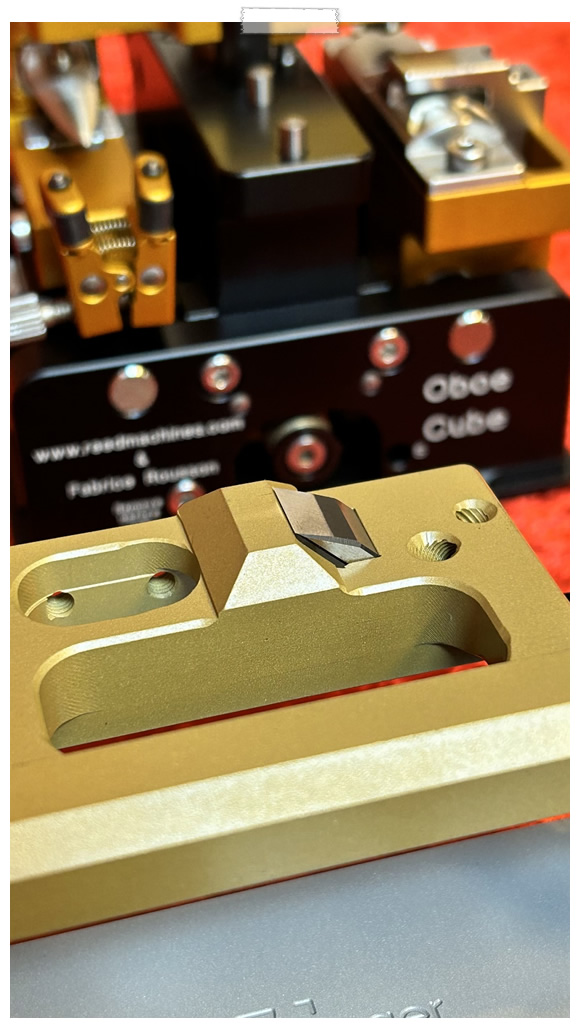

そのリード製作を助けてくれるのが、専用の機械たちです。

リード製作機械には用途によってさまざまな種類がありますが、その中でもいちばん助けになるのが「メイキングマシーン」です。

メイキングマシーンは、リードのもっとも重要な仕上げ部分を担う機械です。

この機械は「テンプレート」と呼ばれる型をなぞって、その型通りに刃物がリードの表面を削り、リードを仕上げます。

刃物を取り付けている台は手動で前後に動かすという単純な構造ですが、この機械を使うと均一な仕上がりで、時間も短縮できるという優れもの。

でも、そんな優れた機械でもメンテナンスを怠ると、その恩恵を受けることができません。

要なのは刃の切れ味と刃のセッティングです。

刃の切れ味が悪くてはテンプレートの型を正確に再現することができず、良いリードには仕上がりません。

また、刃をどれくらい出すかなどのセッティングも削り方に影響します。

機械も楽器と一緒でメンテナンスをしっかり行ってこそ、最大のパフォーマンスを発揮します。

マシン各種のメンテナンスも是非ノナカ・テクニカルサービスにお任せください!!

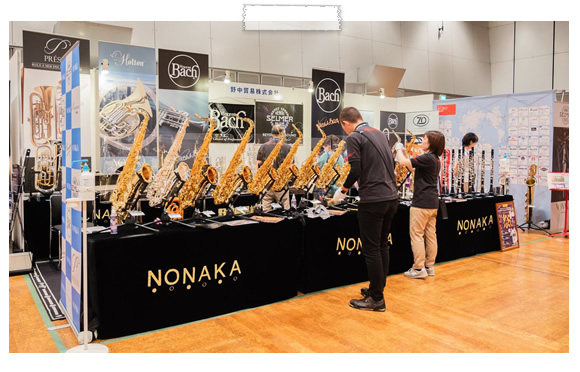

福岡市で行われた『アクロス・クラシックふぇすた2023』に出展しました。

毎年恒例のイベントで今年も無事に開催されました。

国内各メーカーの楽器展示があり、試奏や楽器の説明を受けることができる他、各メーカーのゲストによるコンサートもあります。

音楽好きにはたまらないイベントで、2日間とも昨年以上に賑わっていたように感じました。

今年のゲストは千葉県柏市を中心に、幅広く活動されているトランペット&サクソフォンユニット「Passo a Passo」のお二人。

(トランペット:藏持智明さん サクソフォン:柗井拓野さん)

ユーモア溢れる演出に、歓声や拍手が自然と沸き起こるなど、子供から大人まで楽しめる素晴らしいパフォーマンスを披露してくださいました。

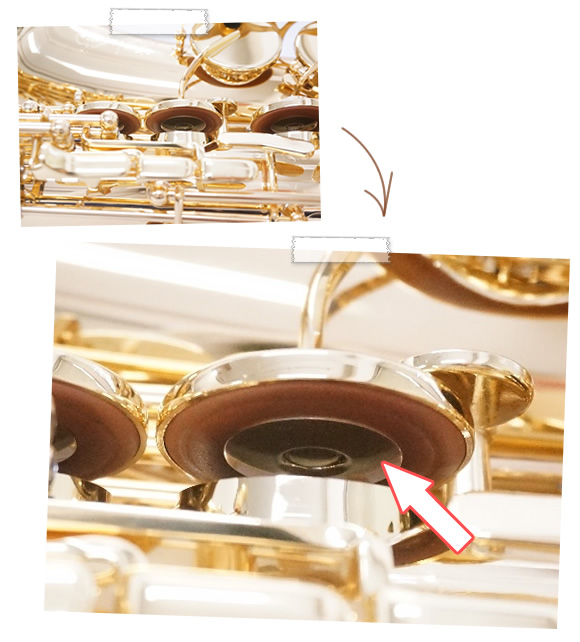

サクソフォンのタンポに付いているこの丸いパーツ、どんな役割をしているかご存知でしょうか。

これは「レゾネーター」といって、楽器内部の音を反射し増幅させることで音をより響かせる役割をしています。

「ブースター」と呼ばれることもあります。

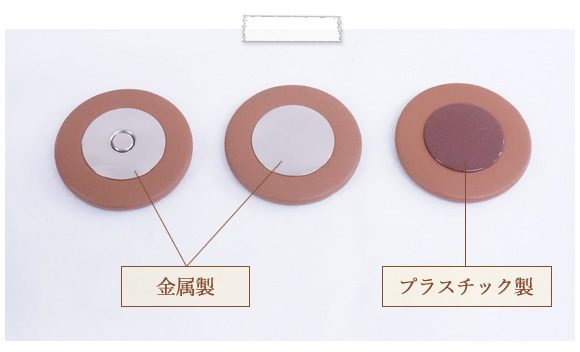

SELMER Paris サクソフォンに使われているタンポのレゾネーターは大小さまざまな大きさがあり、塞ぐトーンホールの大きさやモデルごとの仕様によって使い分けられています。

金属製やプラスチック製があり、同じ金属製でも形状が異なるタイプがあります。

一般的にプラスチック製は金属製と比べるとよりマイルドな音色づくりができると言われますが、 サクソフォンのモデルごとに標準仕様が決まっており、どのタイプも各モデルの特徴となる音色づくりを担っています。

過去に販売された限定モデルのサクソフォンには、現行品とは違った波型タイプや、タンポサイズに対して小さいタイプが採用されていました。

色も形も特徴的で特別感がありますね!

このように、普段演奏しているときには見えないパーツですが、楽器の内側から大切な役割を果たしているのですね。

改めて、楽器はさまざまな役割を持ったパーツの集まりで出来ているのだと実感します。

より演奏を楽しむために、これらのパーツ達が役割を最大限発揮できるようメンテナンスは定期的に行いましょう!!

今年も暑い暑い夏がやってきました。

連日の猛暑で身体も悲鳴を上げていますが、人間と同じでこの暑さには楽器もまいってしまい、調子を崩しがちです。

いつも以上に楽器のケアには気を配ってくださいね。

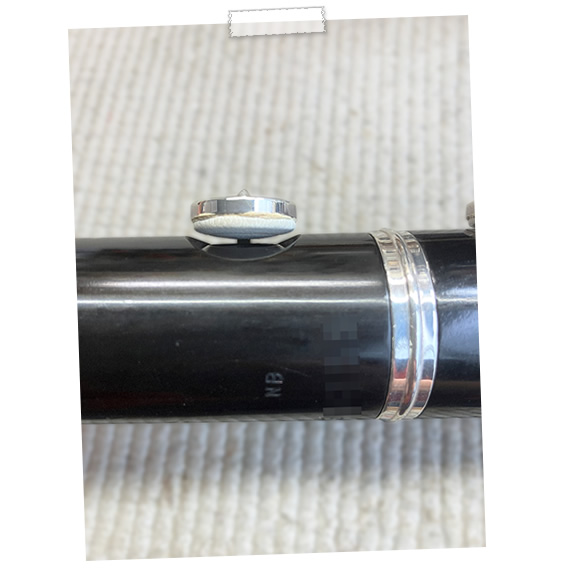

さて、この猛暑の中、かわいそうな状況で楽器が持ち込まれてしまいました。

それは車内放置によるトラブル。

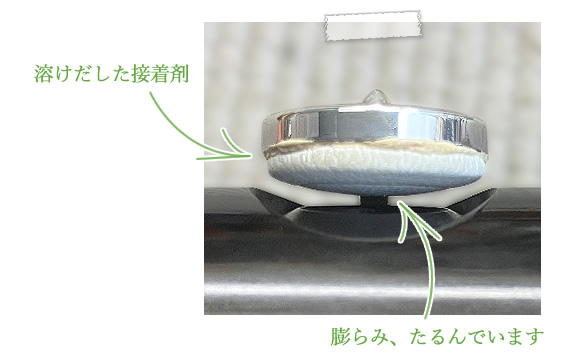

楽器を車内に置いておいたまま離れてしまい、車内の暑さでパッドの接着剤が溶けてカップから浮き、パッドも膨張してしまったというもの。

*パッドに使用する接着剤は熱で柔らかくなり溶ける性質を持っています。

画像をご覧ください。

カップとパッドの間に溶けだした接着剤が見えますね。

また、パッドの真ん中も膨らみ、たるんでいるのがわかると思います。

この部分が一番はっきりとわかりやすかった場所ですが、よく見ると全体的にカップからパッドが浮いてきている状態でした。

こうなってしまうと、パッドは全交換。

修理費用も日数も相当かかってしまいます。

夏場の車内は短時間で相当暑くなります。

木管楽器も金管楽器もそのような状態に置かれるとかなりのダメージを受けます。

大切な楽器、短時間でも車内放置は厳禁です!!

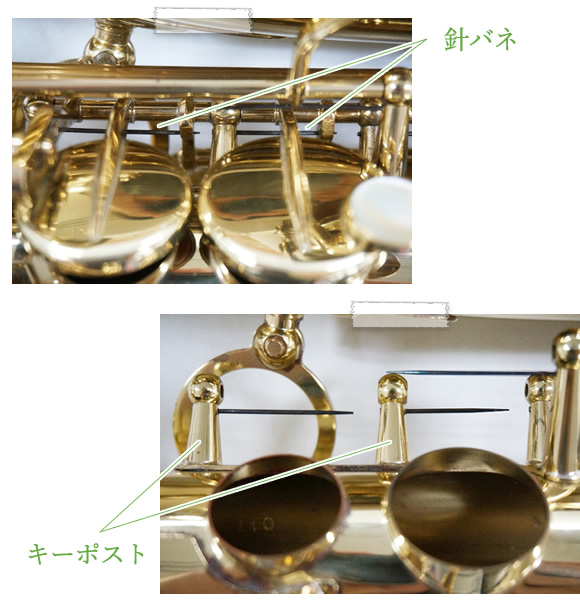

木管楽器はたくさんのキーを動かして演奏しますが、そのキーを快適に動かすために、それぞれにバネが付けられています。

一般的に、木管楽器でよく使用されているのは「板バネ」と「針バネ」の2種類です。

「板バネ」は主に管体など広い面を支点にしてキーを開け閉めする為に使われています。

セルマー・パリ製のアルトサクソフォン(スーパーアクション80シリーズII)では、他にこのような場所に使われています。

そして、多くのキーには、管体に立てられた柱(キーポスト)に付いてる「針バネ」が使用されています。

針バネはたくさん使用されていて、分解して見てみると・・・

22本 も取り付けられていました!

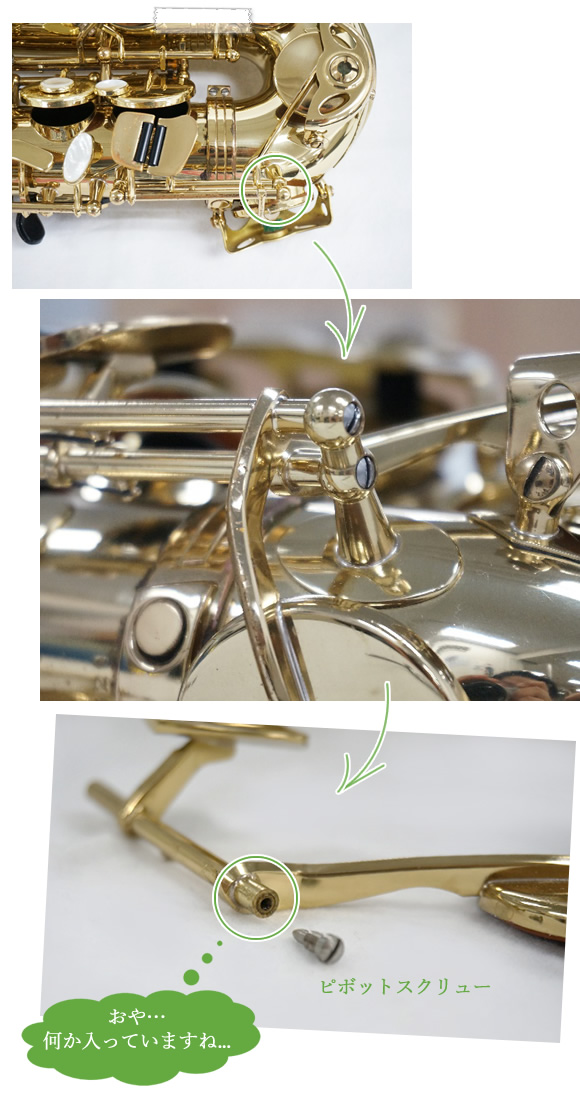

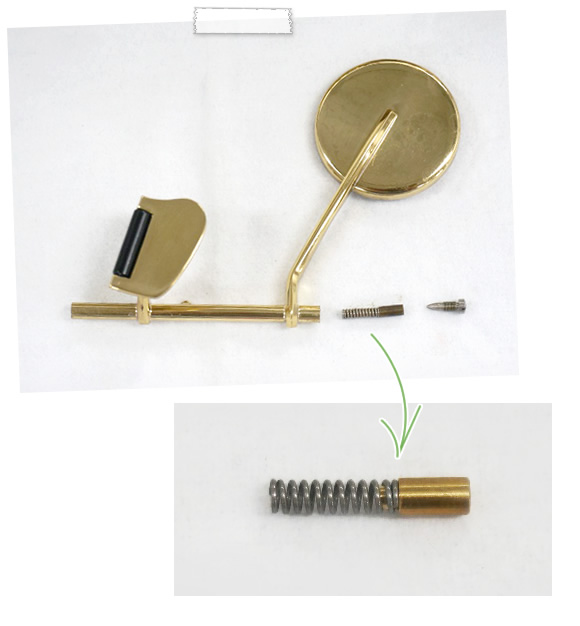

最後に、ちょっと珍しいバネをご紹介したいと思います。

普段は中に隠れているので、なかなか見ることができないバネです。

どこに隠れているのかと言うと・・・

工具で引っ張り出してみると・・・

こちらの小さなバネはセルマー・パリ製サクソフォンのスーパーアクション80シリーズII以降のモデルに採用されている「ピボットスクリュースプリング」」です。

ピボットスクリューが入る穴の中に収納されていて、「キーノイズの原因となるキーのあそびが自動的に補正され、キーの安定を保つことが出来る」というセルマー・パリ独自のシステムです。

こんな隠れたところにもバネが使われているんですね。

今回は演奏に欠かせないバネの紹介でした!

昨年の4月にイベント検索サイト「ヨコハマ・アートナビ」さんで、弊社リペアマンの紹介をとりあげていただきました。

ちょっと古い記事ですが、今月はこちらをご紹介させていただきます。

よむナビお仕事インタビュー

vol.14 楽器リペアマン 飯塚 丈人さん | 横浜のアート・イベント検索サイト ヨコハマ・アートナビ (artnavi.yokohama)

弊社金管技術者 飯塚丈人へのインタビューを中心に、社内の様子も取材していただきました。

技術歴35年の人となりを紹介しています。

普段の仕事の様子や、どの様に楽器の修理に向き合っているかを感じていただければと思います。

また、この業界に興味のある方も是非ご覧ください。

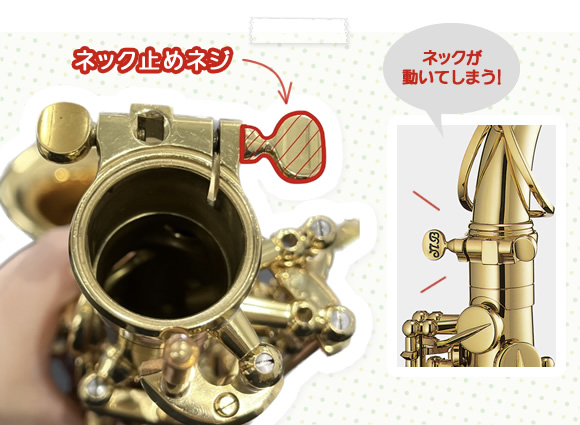

今回は、サクソフォンのネックジョイントの修理についてお話します!

ネックを本体に組み立てて、ネジを締めたのにネックが動いてしまうということはありませんか?

学校備品やビンテージものなど、使用年数が経った楽器に多く見られる症状ですが、使い方によっては新しい楽器でもそのような状態になってしまうことがあります。

まず原因ですが、使用によるネックジョイント部の摩耗が原因となることが多いです。

経年での摩耗の他、ネックと本体を組み立てて、ネジを締めた状態でネックを動かしてしまうのも大きな原因の一つです。

その他にも色々と注意点がありますので、ネックジョイントの関連記事【Vol.65】と【Vol.72】もぜひ参考にしてください。

これらにお心当たりのある方は、ぜひ今日からやり方を変えていきましょう!

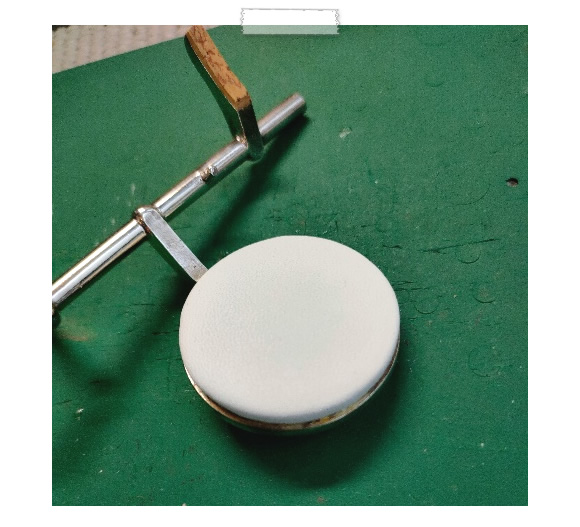

さて、ネジを締めても動いてしまうネックですが、修理することが可能です!

ネックのジョイント部を、専用の工具を使って膨らますことにより、嵌め込み具合の調整を行っていきます。

少し膨らましては嵌めてみることを繰り返し、少しずつ調整します。

ジョイント部の嵌り具合は吹奏感にも大きく影響しますので、とても重要です。

本体の調整がバッチリでも、ジョイント部がゆるいと当然不具合が出ますので、ここは必ず確認するようにしてください。

そのほか、ネックを新品に替えることでもジョイントの具合は変わります。

ネックを買い替えても、必ずお使いの本体に合うわけではありませんので、楽器屋さんに調整をお願いしましょう!

セルマー・パリ製サクソフォン用ネックはこちら>>

春になって、新たに楽器を始める方もいらっしゃると思います。

楽器の状態が良くないと上達もしにくいですし、何より、楽しむことができません。

新たに始める方も、今まで吹いていた方も、ぜひこの機会に楽器の状態を確認していただきたいと思います。

ぜひお気軽にお問い合わせ下さい♪

木管の最低音域を任される楽器「コントラファゴット」。

つい最近、そのコントラファゴットの修理を承りました。

傷んだパッドを交換する必要があったのですが、最低音の部分は大きいサイズのため、通常ストックしているパッドでは合うサイズがありませんでした。

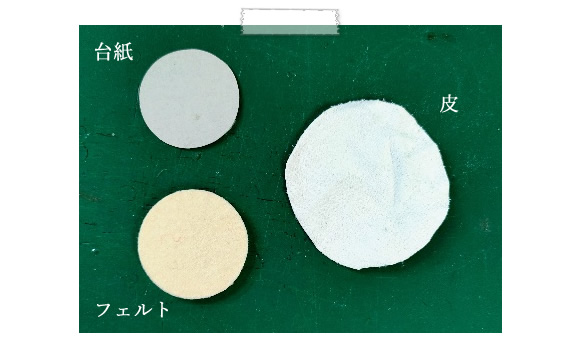

そんな時は、パッドを作ります。

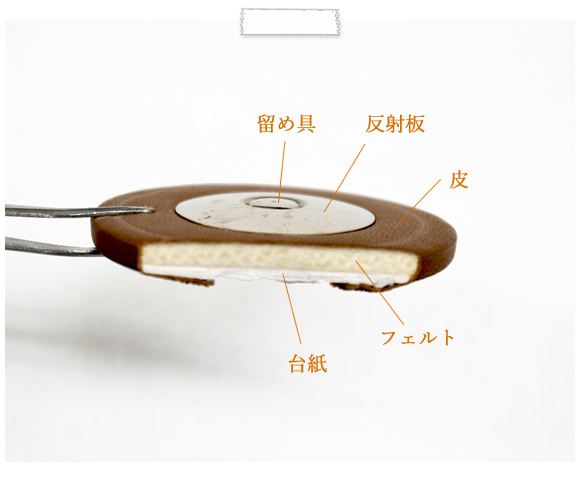

パッドは「フェルト」と型崩れしないようにするための「台紙」、そしてそれを包む「皮」で出来ています。

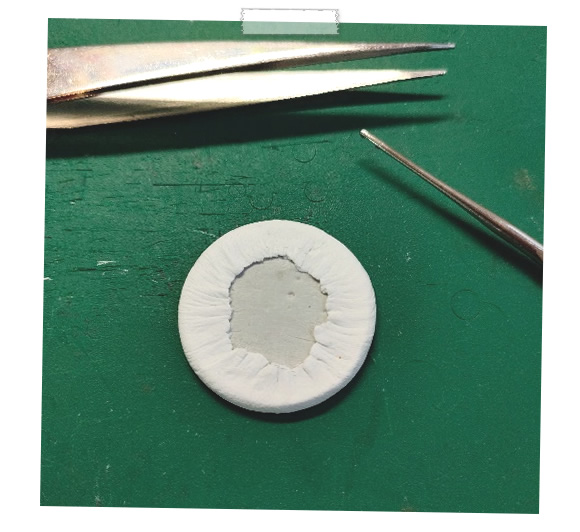

まずはパッドを取り付けるキーカップのサイズを測り、それに合った大きさのフェルトを円形カッターで切り出します。

そして、フェルトよりも一回り小さい台紙を円形カッターで切り出し、包み込める大きさの皮を用意します。

それでは作っていきましょう。

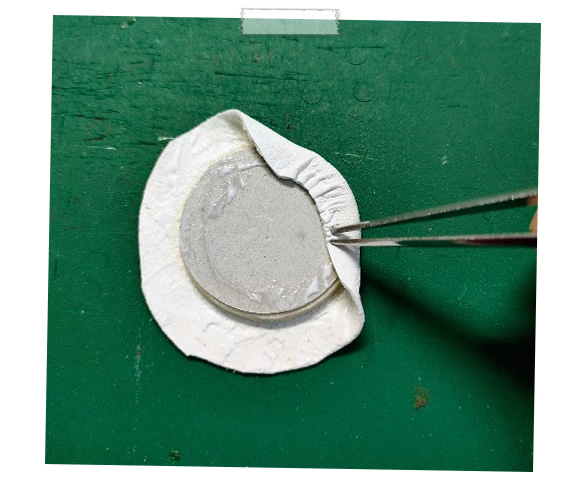

フェルトに台紙を貼り付け、接着剤を薄く塗り、皮で包みこんでいきます。

皮が弛まないように、気を付けながら包んでいきます。

全面を包んだら、平らになるように整えて完成です。

皮の弛みもなくきれいに仕上がりました。

サイズもバッチリでした!

いかがでしたか?

一見、簡単そうに見えますが、皮が弛まないように包んでいく力加減がなかなか難しい作業です。

以上、パッド作成のご紹介でした!

みなさんご存じサクソフォンは木管楽器のひとつですが、良く見ると、とても多くの部品で作られています。

いったい何個の部品で作られているか、想像できますか?

今回はなかなか見ることができない、分解された様子を見ながら

みなさんと一緒に検証してみたいと思います!

まずはネジで取り外せる部品の数を数えてみましょう。

その数は・・・40個以上!

そして取付けに使われていたネジの数は・・・

約50個です!

すでに100個に届きそうですね!

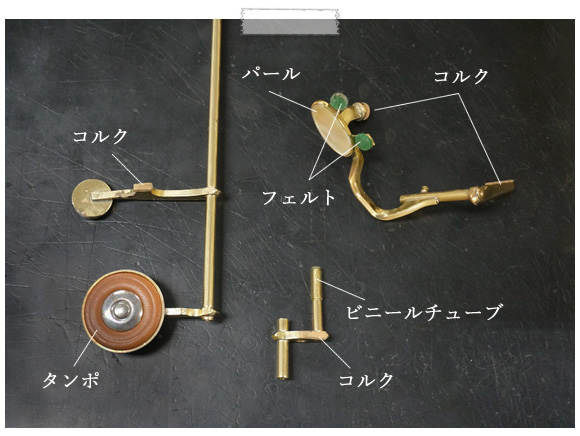

バラバラになったそれぞれのキーにはタンポやコルク、フェルト、ビニールチューブ、パールなどが付けられています。

ところで、サクソフォンは木管楽器なので、キーに付いているタンポで音孔を塞いで音を出しますよね。

このタンポも皮、フェルト、台紙、反射板、反射板の留め具・・・と複数の部品からできているんですよ。

まだまだ分解できますよ~

続いて、管体を分解してみましょう。

このようにネック、二番管、ベル、の3つに分かれます。

ここまでは修理の際でも比較的良く見る光景です。

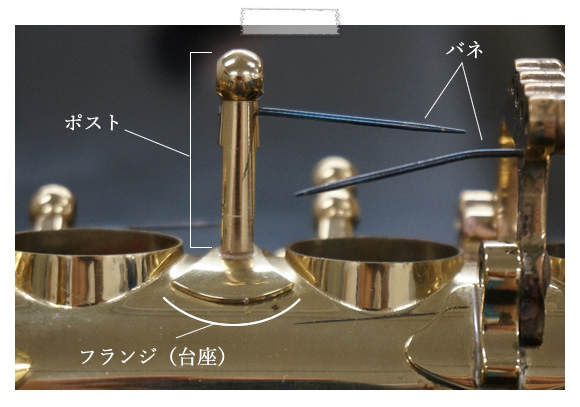

管体には、キーを固定するためのポスト(柱)や、ポストを溶接するためのフランジ(台座)が溶接されています。

さらにはキーを動かすためのバネがついていたり。

そして実は、このように1つに見えるキーも、複数の部品が溶接されて作られています。

他にもなんだかネジで取り付けてある部品が見えますね・・・そこにワッシャーとビニールチューブも・・・裏側にはタンポも付いてる・・・

このように細か~く数えていくと、なんと全部で約650個の部品が使用されています!

いかがでしたでしょうか。

普段練習してる楽器も、これだけの部品を組み立てて調整されて音が出るのだと思うと、楽器に対する思い入れがより一層深まりそうですね。