平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、

年末年始の休業期間につきまして、下記の通りご案内いたします。

【ノナカ・テクニカルサービス横浜】

休業期間:2022年12月28日(水)~2023年1月4日(水)

営業カレンダーはこちら

【ノナカ・テクニカルサービス福岡】

休業期間:2022年12月28日(水)~2023年1月4日(水)

営業カレンダーはこちら

今年は少しずつ、音楽を楽しめるようになった1年でしたでしょうか。

来年は皆様が、大切な楽器と、より多くの感動・素敵な思い出を作れますように

スタッフ一同、精一杯努めてまいります。

一年間、お世話になりました。

良いお年をお迎えください。

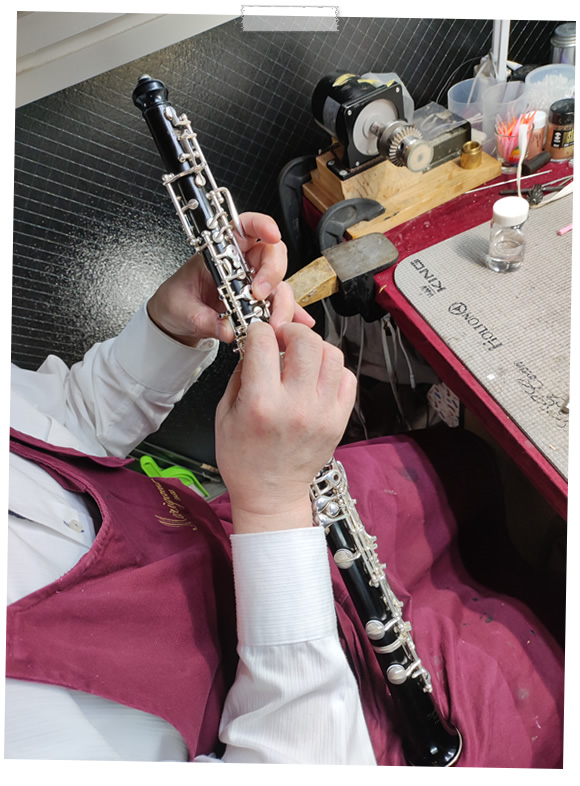

今回はあまりお目にかかることのない楽器の修理依頼がありましたので、そのご紹介です。

クラリネットと言えば黒い木(グラナディラ)や合成樹脂で作られたものが一般的ですね。

今回ご紹介する楽器は全て金属で作られた通称「メタルクラリネット」です。

海外では現在も製造しているメーカーはありますが、ごくたまに目にすることはあっても古い楽器がほとんどで

今回のように状態の良い個体を、しかも2本同時に目にする機会はなかなかありません。

向かって左の銀色の楽器がフランス製、右がアメリカ製の楽器ですが、アメリカ製のメタルクラリネットはラッカー仕上げでこれまた珍しい。

(これまで見てきたメタルクラリネットは全て銀メッキ仕上げでした)

音を出してみると木製のクラリネットと変わらない音色で不思議な感覚。

2本とも個性的で興味深い「メタルクラリネット」の紹介でした。

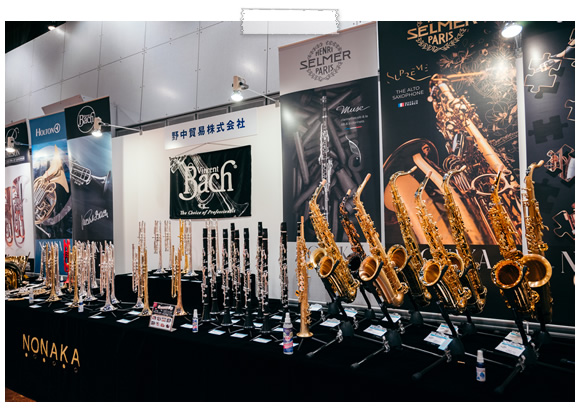

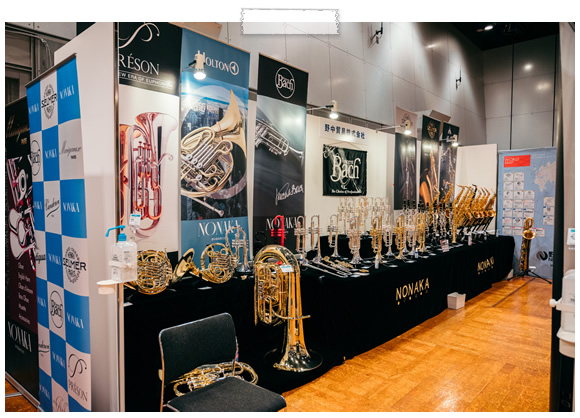

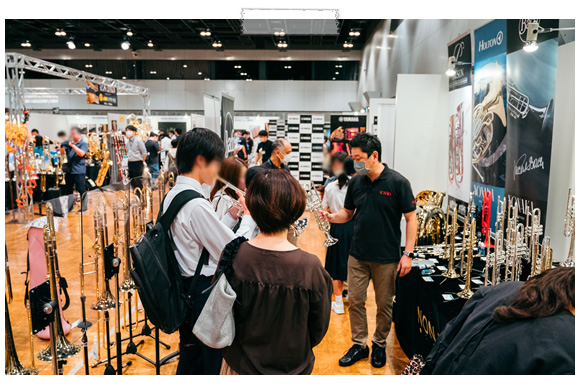

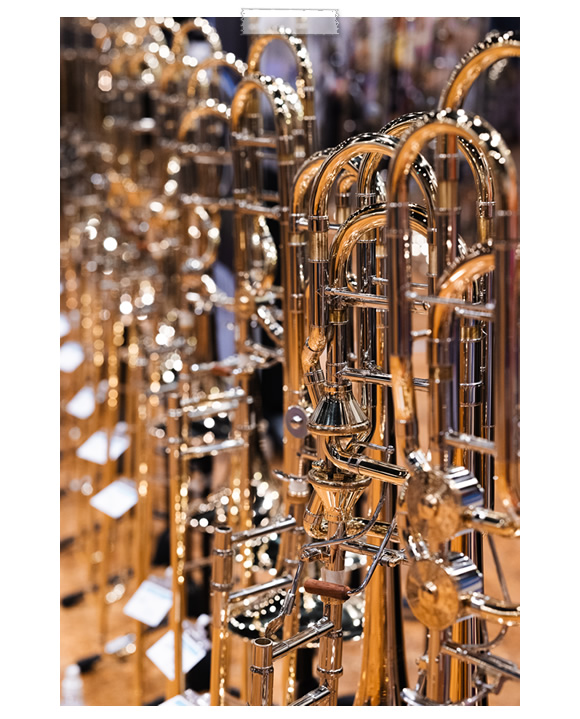

福岡市で『アクロス・クラシックふぇすた2022』に出展、参加して参りました。

コロナ渦にあっても一度も途切れることなく今年も無事に開催されました。

多くのお客様が国内各メーカーのブースで感染対策を施しながら試奏されたり、楽器の説明を受けたりされていました。

思い思いに音楽や楽器を親しんでいただく様子は、コロナ前の日常が戻ってきている様な感覚がありました。

今年のゲストは国際コンクールで優勝するほどの実力派トロンボーン奏者の藤原功次郎さん。

大河ドラマやテレビドラマ、アニメ、アイドル歌手の「録音」に携わっておられ、素晴らしいパフォーマンスを披露してくださいました。

急に涼しくなってすっかり秋らしくなりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

今年は各地で有観客のイベントも開催されるようになり、久しぶりに楽器の練習に励んでいる方も多いかと思います!

そんな中、、

よく起こってしまうのがスワブ詰まりのトラブルです、、

皆様の中にも、ご経験の方がいらっしゃるのでは?涙

スワブは管体の中の水分を簡単に除去できる便利なアイテムなのですが、修理となると意外とやっかいなんです!

なぜか、、みなさんスワブを詰まらせるとよくやってしまうコト!

→焦って引っぱる~

→みんなで頑張ってさらに引っぱる~

→とにかく色んな棒でつついてみる~

→あきらめずに引っぱる~

→楽器屋さんに駆け込む~~!

楽器の内部には、飛び出ている音孔もありますので、詰まったスワブは無理に引っぱらず

楽器が傷んでしまう前に楽器屋さんに持ってきてくださいね。

あと、、

スワブは消耗品ですので、ほつれてきたら早めのお買い換えをオススメします。

思わぬトラブルには十分お気を付けて

皆様、楽器ライフをお楽しみください!

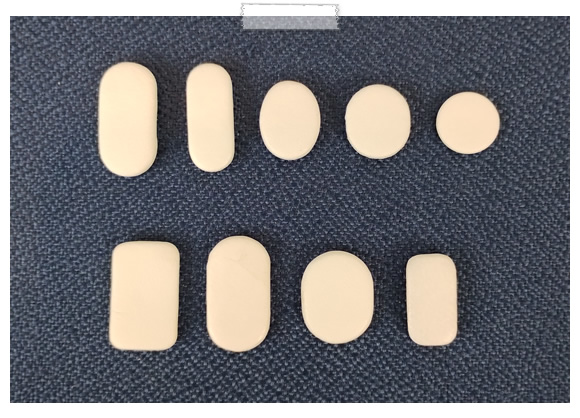

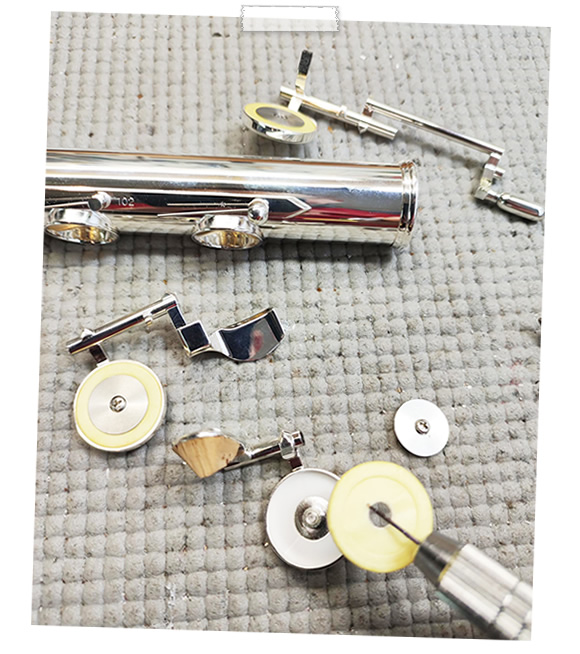

トーンホールを塞ぐためのパッド。

そのパッドのほとんどは「丸いもの」というのが一般的です。

しかし、ファゴットという楽器には丸くないパッドが使われているモデルもあるのです。

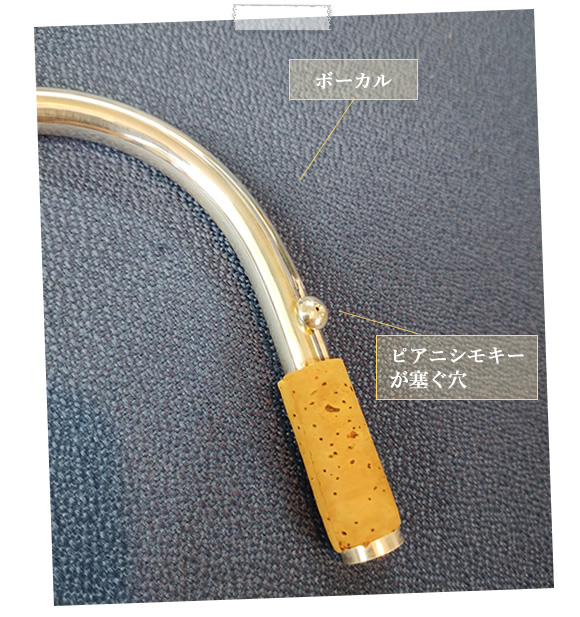

ファゴットにはピアニシモキー(ウィスパーキーとも呼ばれることがあります)というボーカルに空いている小さな穴を塞ぐためのキーがあります。

穴を塞ぐための部品ですので、そこには当然パッドが取り付けられているのですが、メーカーやモデルによってそのパッドは丸くない様々な形状をしています。 (丸いパッドのモデルもあります)

実際にどのような形のパッドがあるのか画像でご紹介。

丸いものから楕円形、縦長、四角、そして似たような形でも横幅が広かったり一回り小さかったりと様々な形状のパッドがありますね。

これらの形はメーカーやモデル、また作られた年代によっても異なり、メーカーの特色を表しているパーツでもあります。

詳しくなってくると、TVやネットの画像からでもピアニシモキーのパッド形状からどのメーカーのファゴットなのかを判別することが可能です!

ファゴット奏者は奏者自身が演奏しやすいポジションにするためにボーカルの位置を調整し楽器を組み立てます。

奏者によってはボーカルを右や左に傾けて組み立てることもあるので、ボーカルに取り付けられた穴がパッドからズレてしまい、きちんと塞ぐことができなくなってしまうことがあります。

そのためボーカルの穴の位置が多少ズレても塞がるように、という理由から様々な形状で余裕を持たせたパッドが生まれました。

ファゴットは2つまたは3つの穴を1つのパッドで塞ぐ部分があったり、今回の丸くないパッドを使っていたりと、よく見ると他の楽器にはない特色を持った面白い楽器です。

まだまだ紹介していないファゴット特有の機構などもありますので、それはまた次回に!

木管楽器の場合、「管体が割れた」という経験のある方は数多くいらっしゃると思います。

長く使用していると、時にはこんな風にジョイント(接続)部分が折れてしまう事もあります!

誰もがびっくりする状態です、、、

ジョイント折れには様々な修理方法があります。今回は一例をご紹介致します。

まず、折れてしまった部分を接着します。

そのままではまた同じところから折れてしまうので、補強材を取り付けます。

ここから補強材の製作です。メープル角材から丸材へ加工します。

丸材へ加工したら、

内側と外側の形を旋盤で作製していきます。

だんだん見慣れた形になってきました。

補強材が完成したら接着し完成です。

楽器の状態によって修復方法は違ってきます。

今回の例の様にできない場合もありますが、

もし折れてしまったり割れてしまったら、その破片も大切に保管していただき、まずはご相談ください!

金管楽器は主に真鍮という金属で作られています。

ほとんどの楽器は上にラッカーかメッキをされているので、

すぐにさびてしまうという事は少ないのですが、今回の楽器はノーラッカーのフレンチホルンです。

地金がむき出しなので、ご使用につれてさびていきます。

楽器全体を磨いてほしいというご依頼をいただきました。

作業前の写真がこちらです!

まずは全体をチェックしてみます。

古い楽器ですが、大変丁寧にお使いいただいている様で傷・凹みは少な目ですね!

演奏中に手が当たる部分は赤くなっていますが、鉄の様にさびてボロボロになってしまう…という事が少ないのが真鍮のいい所です。

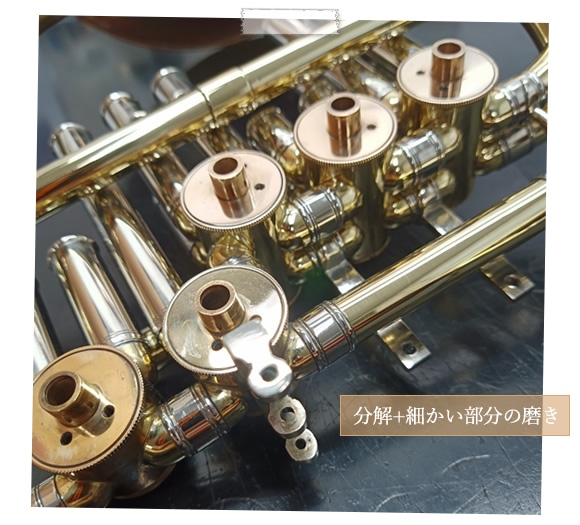

別にご依頼をいただいていました修理・調整作業をした後に、全分解をして、管と管の間から磨き始めます。

細かい部分は機械で磨けないので、手で磨いていきます。

複雑に管が入り組んでいるので、時間と根気が必要です。小さい傷なども、この段階できれいにしていきます。

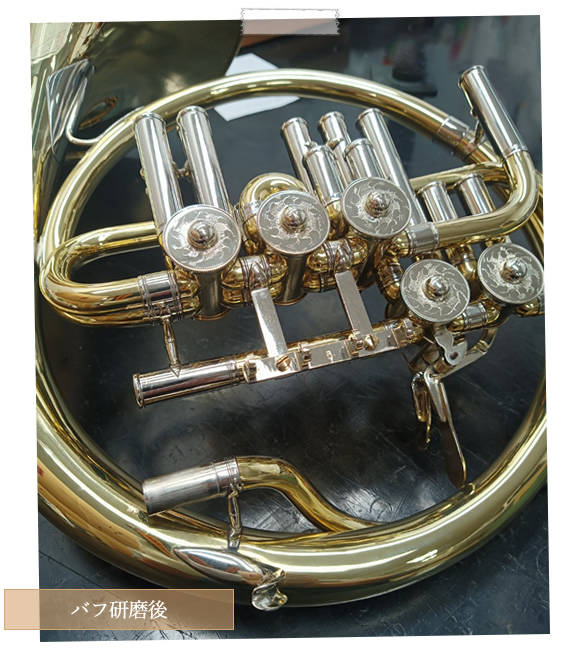

出来ました!次は広い部分をバフ研磨機で磨いていきます。

こんな感じになりました!磨いた所に指紋が付くとまたさびてしまいますので、ここからは手袋着用で進めます。

レバーやねじなど、小さいパーツも同様に磨いておいてから組み立てます。

磨き剤が残っていると楽器を痛める事がありますので、丁寧に落としておきます。

完成しました!作業前と大体同じアングルで撮影してみました。

ビフォーアフターをご覧ください。

50年近く前に製造された楽器とは思えないほどきれいな状態になりました。

ノーラッカー以外でも、磨いて再塗装やメッキを行う事も可能ですので是非ご検討ください!

ご参考価格(税込):¥145,000~

楽器を落としてしまった!という修理のご依頼が多くありますが、その場合、「ケースのファスナーを閉め忘れていた」ということをよくお聞きします。

そこで今回はケースをご使用の際のご提案をさせていただきます。

上記のような楽器ケースにおいて、ファスナーを閉め忘れて楽器を落としてしまうことがとても多くあります。

ファスナーを閉める動作は無意識に行なっているようですね。

もちろん、「閉めた」という確認は必要ですが、より確実な確認方法のご提案です。

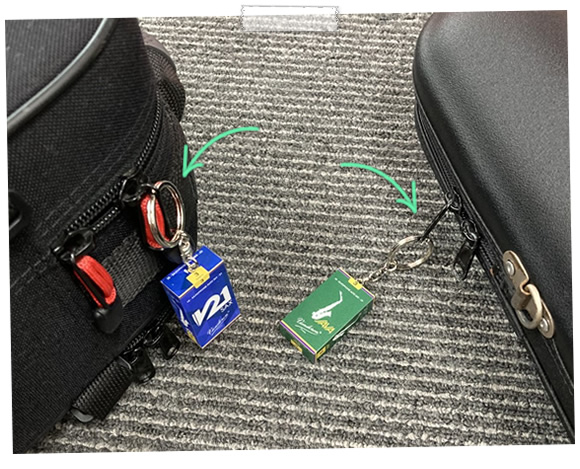

① 背負った時に上になる側に二つのスライダーを移動させ、ケースを閉じます。

② 開く方のスライダーにキーホルダーを取り付けます。

③ キーホルダーの付いたスライダーだけを使ってケースを開閉します。(キーホルダーを付けていない方のスライダーは動かさない)

④ ケースを持ち上げる時は、キーホルダーの位置を確認します。

⑤ キーホルダーがケースの底側にあると、ケースは開いていることになりますね。

⑥ キーホルダーがケースの上側にあるとケースは閉まっている訳です。

この「キーホルダーの位置を気にする習慣」が付けば、閉め忘れはかなりの確率で防げると思います。

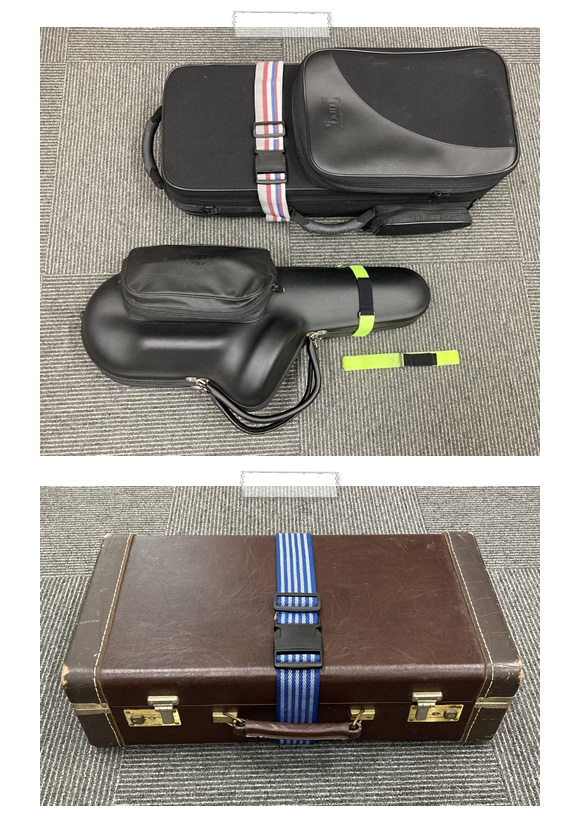

●ケースの持ち方についてのご提案です。

下の写真のようにケースの蓋側を外側にして持っていると、何かの弾みで留め具が外れた場合に蓋が開いてしまいます。

楽器が転げ落ちてしまいますね。

① ケースの蓋を身体側にして持つことで、留め具が外れても蓋が開くのを防ぐ事が出来ます。

② より安心な手段として市販のスーツケースベルトなどを活用するのも良いでしょう!

楽器使用後の後片付けは、あわてずに!!

そして、万が一にも落として凹ませてしまった場合は、お近くの楽器店もしくはノナカ・テクニカルサービスにご相談ください。

3月も終わりに差し掛かり、だんだんと暖かい日も増え春らしくなってきました。

この3月、そして新年度の始まりの4月は大きく環境が変わる方も多いかと思います。

中学・高校、そして大学の吹奏楽部や吹奏楽団、オーケストラでは4月になると新入生が入ってきますね。

入部、入団したての新入生は、まだ自分の楽器を持っていない方も多いと思います。

そんな時は備品楽器の出番と思いますが、その備品楽器はきちんと整備されていますか?

整備された楽器とそうでない楽器では、同じ練習量でも上達にものすごい差が出てしまいます。

かわいい新入生のためにも備品楽器の整備はしっかりとしたいものですね!(もちろん、個人持ちの楽器も!)

新年度間近のこの時期は備品楽器、個人でお持ちの楽器、どちらも修理調整の依頼が集中します。

「せっかく沢山の新入生が入ってきたのに使ってもらう楽器が間に合わない!」とならないようご依頼はお早めにお願いします!

大切な楽器を安心してお使いいただけるよう、ノナカ・テクニカルサービスがお手伝いいたします!!

「雨水(うすい)」も過ぎ「啓蟄(けいちつ)」ももうすぐですね。待ち遠しい春もあともう少しでしょうか。

「雨水」とは雪が雨に変わり春に向かっていく時期で、寒さも峠を越し春が始まる時期。

「啓蟄」は、春の気配を感じて、冬ごもりをしていた虫たちが活動を開始するころを表しているそうです。

それともう一つ。

雨水はお雛様を飾るのに良い時期とされているそうです。

雨水にお雛様を飾れば良縁に恵まれるとされていて、特に午後から飾るのが良いとされているようですよ。

当ホームページでもご案内しておりますが、昨年より、コロナウイルス感染症対策の一環として

ノナカ・テクニカルサービスへの直接のお持ち込みをご遠慮いただいております。

お客様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、引き続き修理をご依頼の際はご発送の手配をいただけますよう、お願いいたします。