平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、

年末年始の休業期間につきまして、下記の通りご案内いたします。

【ノナカ・テクニカルサービス横浜】

休業期間:2020年12月26日(土)~2021年1月3日(日)

営業カレンダーはこちら

【ノナカ・テクニカルサービス福岡】

休業期間:2020年12月27日(日)~2021年1月6日(水)

営業カレンダーはこちら

今年は未曾有の事態により、

音楽を自由に楽しむことも難しい1年となってしまいました。

来年は皆様が、大切な楽器とより多くの感動、素敵な思い出を作れますように

事態の収束を願いつつ

スタッフ一同、精一杯務めてまいります。

一年間、お世話になりました。

よいお年をお迎えください。

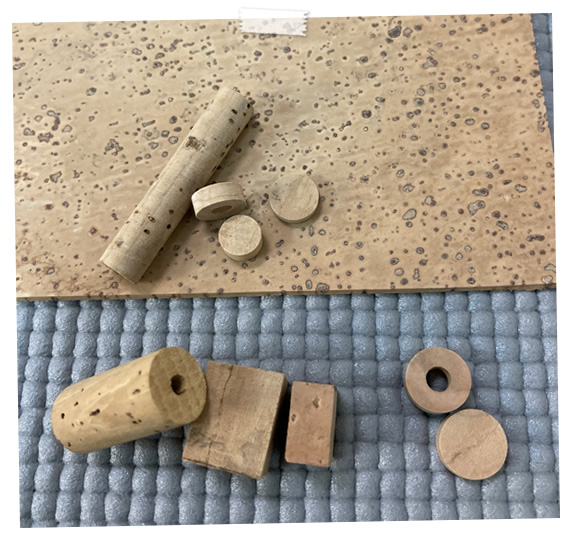

管楽器には様々な素材が使用されています。

その中でも、誰もが知っている馴染みのある素材が「コルク」。

今回はそのコルクをご紹介します。

楽器に使用されるコルクは主に天然のコルクで、柔らかく弾力性に富み成形が容易で、密閉性も得られることから、楽器には古くから使用されてきました。

その特性を生かして、木管楽器のパッドやジョイント部分、金管楽器のウォーターキーなどに使用されています。

また、金属同士や固いものと接触した際にカチカチとノイズがしないようにキーの裏側にも取り付けられていますね。

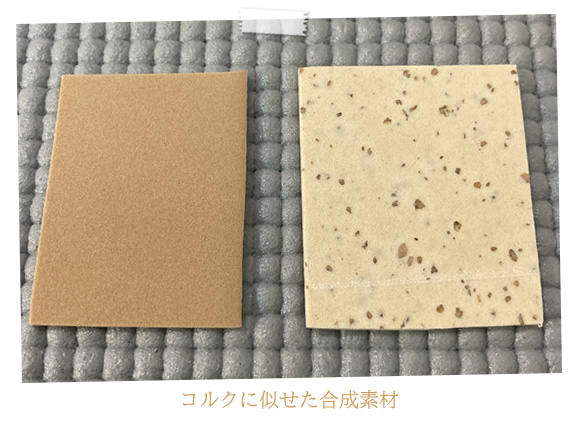

このように、楽器にはたくさんの天然コルクが使用されていますが、最近では天然コルクに似せた合成素材や、

細かく砕いたコルクチップを合成ゴムと混ぜ合わせて作ったラバーコルクなども使用されるようになりました。

これらは耐久性が高かったり、時間が経っても弾力性が変わらなかったりと天然コルクにはない利点もあり、貴重な天然コルクの代替素材としても注目されています。

そのような利点を生かして、耐久性を上げたり、キーのタッチを好みの感触にしたりと、コルクの種類を変えるだけでお使いの楽器を自分好みに仕上げることも可能かもしれませんね!

福岡市で『アクロス・クラシックふぇすた2020』に出展、参加して参りました。

新型コロナウイルスの影響により開催が危ぶまれましたが、様々な感染防止対策を講じておこなわれました。

例年通り、国内各メーカーが一同に会し、音楽や楽器に親しんでいただこうと毎年秋に催されるイベントです。

マンハセットクリアシールドと、ドラム用アクリル板を用い、ブースの中に試奏スペースを作成。

なるべく試奏スペースの中で試奏していただくようにお願いしました。

クリアシールド含めて透明なので、試奏中にマスクを外しながら安心して隣の友達と会話ができます。

今年のゲストはトロンボーンカルテットの『Throw Line』の皆さま。

BACHとKING、ZOを使用されて素晴らしい演奏をご披露いただきました。

今までとは違う生活様式とはなりますが、音楽を楽しむ文化は変わることはありませんね。

厳しかった残暑もようやく和らぎ、秋らしい気候になってきましたが

皆さまいかがお過ごしでしょうか?

例年の様に集まって練習ができなかったり、演奏活動ができなかったり・・・

気分転換にネックを新調しようかな、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

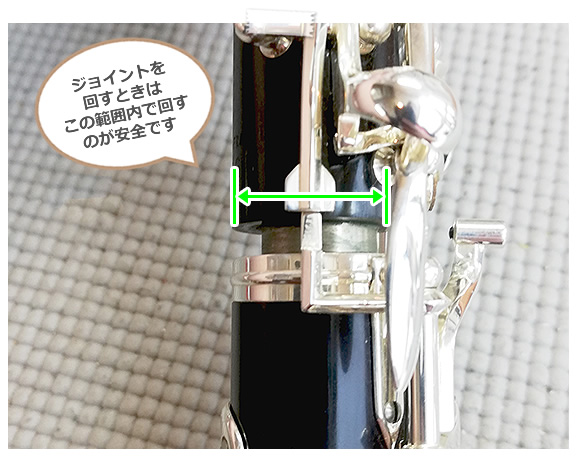

アクセサリーネックはインターネットでも手軽に購入できますが、新しいネックにした時のチェックポイントがあります。

それは、ネックと楽器本体のジョイントです。

ここはとても重要な部分で、不具合があると楽器全体の鳴りに影響してしまいます。

楽器本体とネックはお互いが一つ一つ合わせて調整されていますので、ネックを交換する際には必ずジョイントの調整も確認するようにしましょう。

ポイントは2つあります。

ひとつめは、ネックを本体に差し込む時の入れ心地です。

もしも新しいネックがきつくて入りにくかったり(入らなかったり)、緩くてネックスクリューを締めても動いてしまう場合は、調整が必要になります。

きついとネックを抜き差しする際にネックに無理な力がかかって曲がってしまったり、緩いと演奏中に動いてしまったり、息もれの原因にもなります。

ふたつめはネックレバーとオクターブキー連絡棒の接続です。

ネックレバーとオクターブキー連絡棒の間には適切なアソビ(すき間)が必要です。

アソビが大きすぎるとオクターブキーを押してもネックレバーが開かなかったり、狭すぎると下の写真のようにオクターブキー連絡棒がネックレバーを押してしまって閉じなくなる原因になってしまいます。

新しいネックで快適に演奏できるように、使用する前にはポイントを確認しましょう!

ネックがきつくても無理に本体に押し込まないように、また、曲がりやすいネックレバーをご自分でいじるのは危険です。

もしも今まで使用していたネックと比較して違和感がある時や、調整が必要かな?と感じた時はぜひノナカ・テクニカルサービスにご相談ください。

修理にいらっしゃるお客様から質問で「普段の楽器のお手入れはどのようにしたら良いですか?」「細かいところの埃はどうやって取ったら良いですか?」と聞かれることがあります。

普段のお手入れで大事なポイントは2つあります。

1つは 水分を除去すること。

もう1つは 楽器表面やキーに付着した汗、油分をクリーニングクロスで拭き取ること。

特に木管楽器にとって楽器の中やタンポに残った水分は大敵です。

スワブやクリーニングペーパーでしっかりと除去しましょう。

普段はこの2つをしっかりとやっていただければ問題ありません。

それでは細かいところの埃はどうやって取ったら良いでしょうか。

細かいところ(キーの間)の埃を取るのには毛先の柔らかいブラシが効果的です。

下の写真のブラシはお化粧で使用するブラシです。

このようなブラシで楽器に溜まった埃を優しくはらってあげましょう。

これだけでかなりキレイになるはずです。ぜひ試してみてください。

「もっとキレイにしたいよ~」という方。

大切な楽器をキレイに使いたいという気持ち、良くわかります。

楽器は細かいたくさんの部品で作られています。

入り組んだところまでしっかりキレイにするためには分解が必要な場合もあります。

徹底的にピカピカにしたいときは、私たちプロの技術者にお任せくださいね!

みなさんこんにちは!

新型コロナウイルスによる自粛要請もようやく落ち着きつつあり、社会全体も動いてきましたね。

そんな中、楽器を吹きたくてうずうずしている方もいらっしゃると思います。

しばらく吹いていなかった方や、もちろんこれから楽器の購入を考えている方にも

ぜひオススメしたいのが、、、

「消臭・抗菌マウスピースクリーナー」です!!

弊社取り扱いのマウスピースクリーナーは、主成分が「第四級アンモニウム塩」で米国環境保護庁では新型コロナウイルスに有効なことが認められています。

また、NITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)では、新型コロナウイルスに有効な界面活性剤として、マウスピースクリーナーの成分に含まれている塩化ベンザルコニウム(別名:塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム)の有効性が公表されております。

そして、このマウスピースクリーナーは使い方が本当に簡単!

楽器・マウスピース・楽器ケースに直接スプレーし、1分ほど乾かすだけ!!

拭き取りやすすぎも必要ありません。

消臭・抗菌が必要な場面でも、お手軽にご使用いただけますので、ぜひご活用くださいませ♪

当リペアスタッフもデスク回りや試奏用マウスピースに愛用中です♪

野中貿易のオリジナルブランド「VIVACE(ヴィヴァーチェ)」には60mlと240mlの2種類、そして

好評いただいているハローキティ、マイメロディ、アイムドラえもんのデザインもあり、そっとカバンに忍ばせておけるような可愛いデザインとなっております♪

みなさまの演奏活動に、ほんの少しですが安心をお届けできれば幸いです。

■VIVACE マウスピースクリーナー >>

https://www.nonaka.com/vivace/products_09.html

■ハローキティ マウスピースクリーナー >>

https://www.nonaka.com/hellokitty/mouthpiececleaner/index_hellokitty.html

■マイメロディ マウスピースクリーナー >>

https://www.nonaka.com/hellokitty/mouthpiececleaner/index_mymelody.html

■アイムドラえもん マウスピースクリーナー >>

https://www.nonaka.com/information/detail.jsp?id=39507

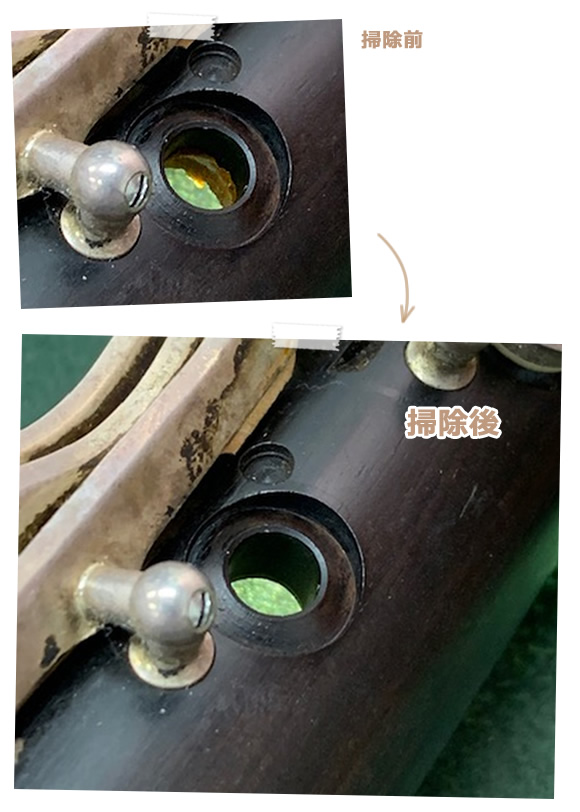

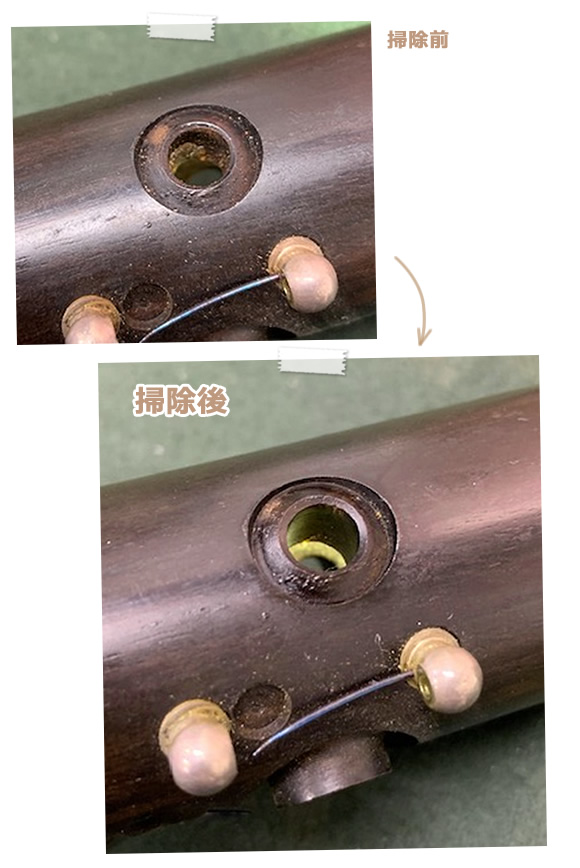

今回はトーンホールの掃除について紹介していきます。

タンポやコルク、フェルトなどのパーツは、破れたりはがれたりして紛失してしまうと、「音が出なくなる」または「キーノイズが出る」といった症状で気が付きやすいと思います。

ところが、トーンホールに汚れがたまっていても、なんとなく音が出てしまうので気が付かずそのままにしている方が多いと思います。

実は、 トーンホールに汚れやホコリがたまってしまうと、音の抜けに影響が出てしまうことがあります。

大切に使っている楽器のトーンホールが、どのようになっているか覗いてみましょう・・・

初めて見た方はびっくりするかもしれません。

汚れやホコリが付着してしまっています。

では、掃除後の写真をご覧ください。

こちらノナカ・テクニカルサービス福岡にSELMER Paris社9種類のクラリネットのうち、4種類が集まりました。

左からコントラバスクラリネット、バスクラリネット、アルトクラリネット、B♭クラリネットです。

コントラバスクラやバスクラなどのハーモニー系の楽器は、キーがたくさんあるため概ねキーノイズがあります。

キーオイルの不足、コルクやパッドの劣化により、吹奏時にキーがカチャカチャなることが多いと思います。

実際、合奏の時に曲の静かな場面でキーノイズが気になった経験のある方も多いのではないでしょうか。

キーノイズをおさえる対策や、タンポを交換して調整をすることで状態が驚くほど良くなることがあります。

バンドの響きも華やかになると思います。

いま一度、お使いの楽器の状態を見直してみてはいかがでしょう。

新型コロナウイルス感染拡大防止の最中でありますが、

一日でも早く仲間で集まって練習ができる日を目指して、皆さんで頑張って乗り越えましょう。

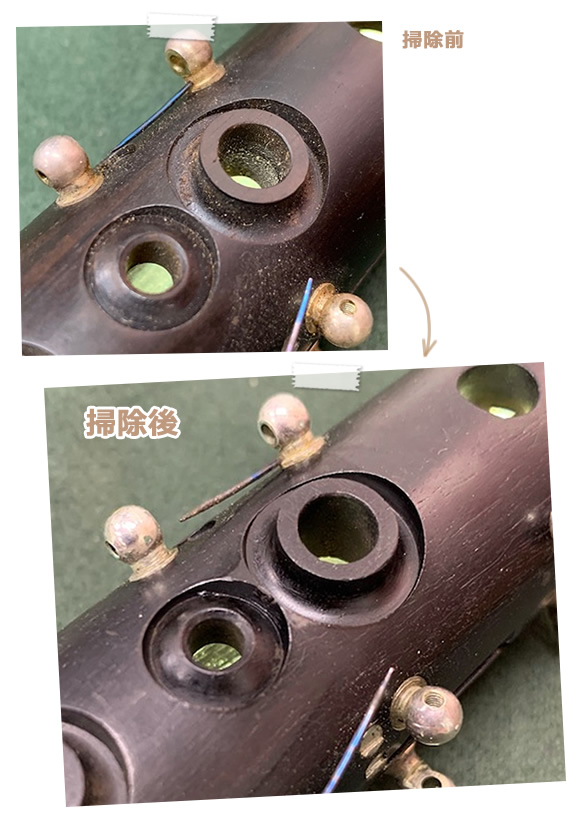

今回はオーボエの組み立て分解時に起きやすいトラブルを一つご紹介します。

あるとき「下管から下の音が突然出なくなりました。」と修理にいらっしゃったお客様。

楽器をチェックすると、下の写真のように上管の一番下にあるG#キーのコルクタンポの一部が欠損していました。

これでは下の音は全く出ませんね。

お客様自身は全く覚えがなく、前日までは問題なく吹けていたとのこと。

ではなぜコルクタンポは欠けてしまったのでしょう?

原因は楽器を準備するときの組み立て方、片付けるときの分解の仕方にあります。

楽器を組み立てるとき、また分解するときはジョイント部分をほんの少し回しながら行います。

その時、ジョイント部を回しすぎると下管のF#キーの足がG#キーのコルクタンポに当たってしまうのです。

写真で見るとF#キーの足がピッタリとコルクタンポの位置に来ていることがわかりますね。

実はこのジョイントを回しすぎてコルクタンポが欠けるというトラブルは結構多く、急いでいるときなどに無意識のうちにやってしまいがちです。

修理に持ち込まれたお客様も、おそらく前日の片付けの際にジョイントを回しすぎてキーを当ててしまったものと考えられます。

組み立て、分解時は回す範囲をほんの少しにとどめ、固くて入り難い、抜き難いと感じるときはコルクグリスをお使いください。

急いでいるときも慌てずに注意してくださいね。

寒暖差が激しく、風邪をひきやすい時期ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

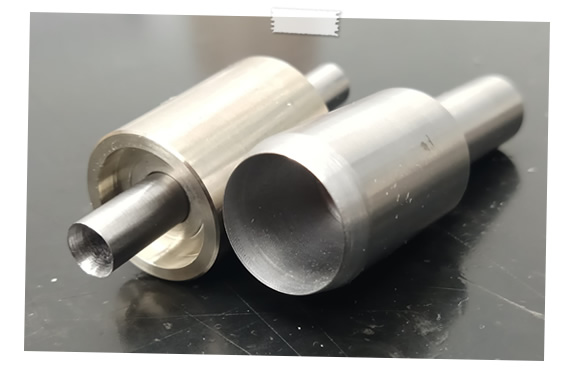

今回のテクニカルレポートでは、当社で使用している機械についてちょっとお伝えしたいと思います。

旋盤(せんばん)ってご存知でしょうか?

名前くらいなら知ってるよ!とか、なかには中学校・高校の技術の時間に使った!と言う方もいらっしゃると思います。

旋盤はものすごく色々なことが出来る機械で、楽器修理においてもその守備範囲(笑)は非常に広く、様々なパーツや工具を作ったり、旋盤を使って楽器そのものを加工する…なんて事も!

今回はそんな縁の下の力持ち「旋盤」についてです!

外観はこんな感じです。

これは旋盤の中でも小さめな方ですが、重さは何百キロもあります。

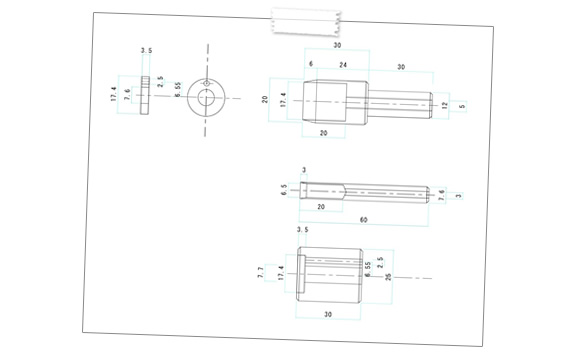

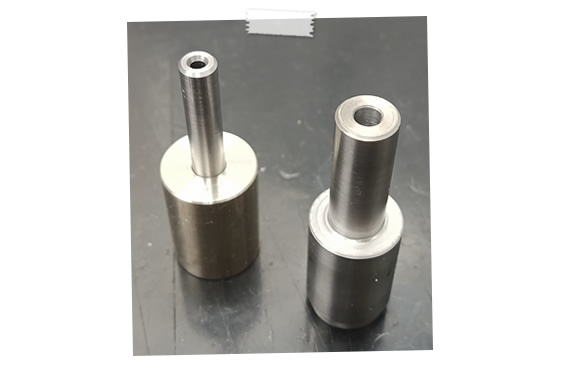

今回はフェルトなどを丸く切断する工具、大小2つのポンチを製作します。

ポンチってどんなもの?イメージがわかない方もいらっしゃると思うので、まずは旋盤加工後の完成品写真から!

今回は大小2個とガイドパーツを作りました。

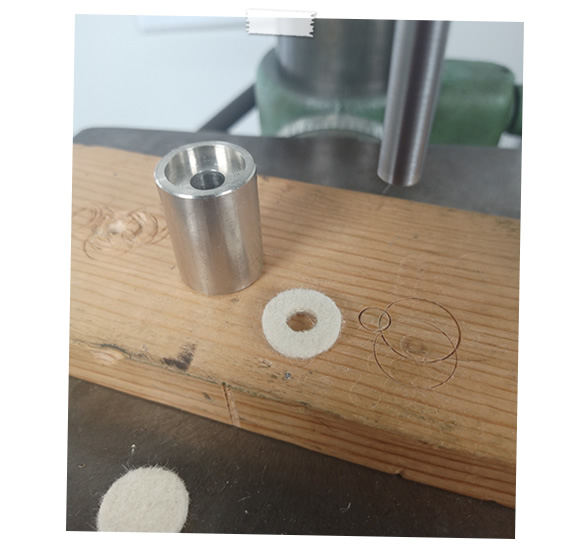

この完成したポンチを使用して、下のような形状にフェルトをカットすることができます。これは金管楽器のピストンフェルトになります。

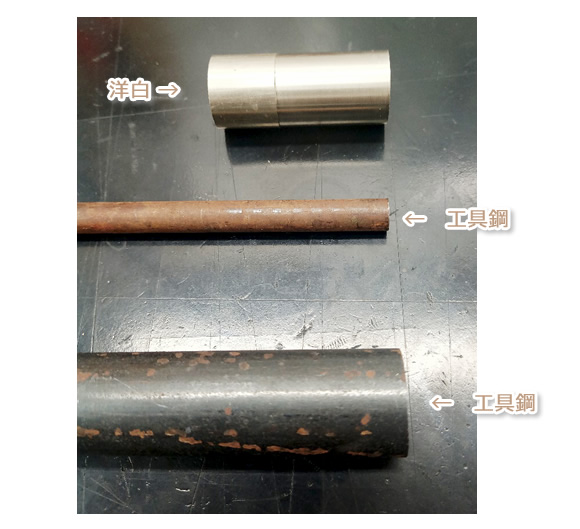

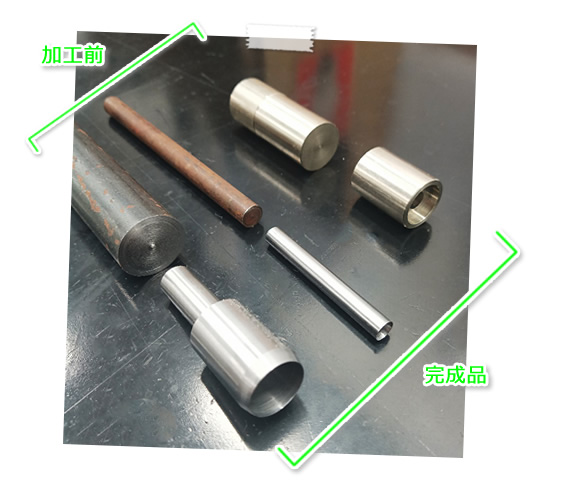

今回使用する材料はこちらです。ポンチは工具鋼、ガイドパーツは洋白という材料を使います。

まずはパソコンで図面を引いて…

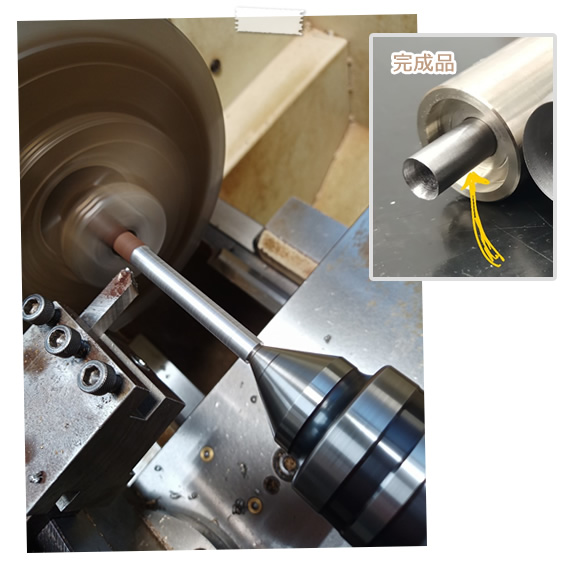

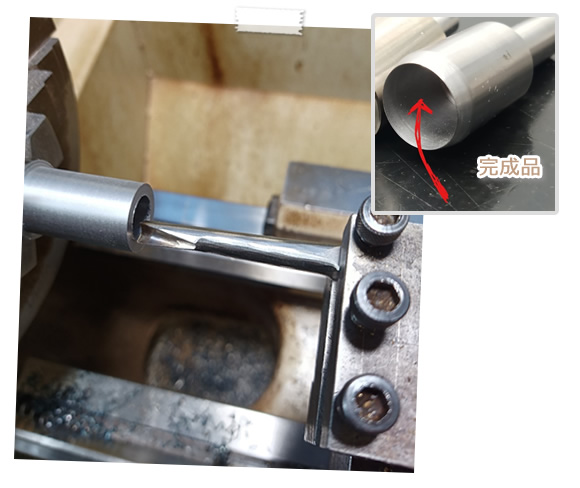

旋盤を使い、さきほどの材料を図面に従って削っていきます。

黄色矢印部分を削っているところです。

赤色矢印部分を削っているところです。

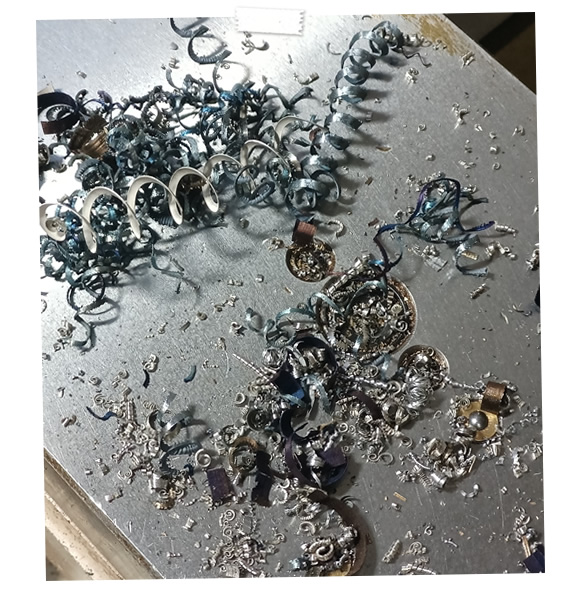

材料や削り方によって、さまざまな形の切子(削りくず)が出来ます。

鉄の切子はきれいなブルーになります。そして手に当たると熱い!

そして完成です。

加工前の材料と、加工後の完成品とを並べてみました。

ポンチは市販品もあるのですが、中途半端なサイズが必要な時にはこのように旋盤を使って作ったりもします。

ポンチが完成したらフェルトを抜いていきます。最初に大きい方で丸く抜いて、その後ど真ん中に小さい方で穴をあけて…完成です!

写真だけではいまひとつダイナミックさが伝わらないかもしれないので、短いですが動画を撮影しましたのでご覧ください!

今回のレポートは、楽器とは直接関係が薄い内容でしたが、紛失してしまっていたり、部品が手に入らないメーカーの楽器を修理する時などは、

こんな「作る」分野の作業もしています。

古い楽器を愛用している人も、もう部品がないから…とあきらめずに是非ご相談下さい!