平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、

年末年始の休業期間につきまして、下記の通りご案内いたします。

【ノナカ・テクニカルサービス横浜】

休業期間:2018年12月27日(木)~2019年1月3日(木)

営業カレンダーはこちら

【ノナカ・テクニカルサービス福岡】

休業期間:2018年12月27日(木)~2019年1月3日(木)

営業カレンダーはこちら

今年もたくさんの楽器のリペアをさせていただき、

全国の皆様から喜びや感謝のありがたいお言葉をいただきました。

来年も皆様が、大切な楽器とより多くの感動、素敵な思い出を作れますように

スタッフ一同、精一杯務めてまいります。

一年間、お世話になりました。

よいお年をお迎えください。

この時期に横浜まで来られたなら、ちょっと足をのばしてみては。

横浜には観光スポットがたくさんありますが、今回は 様々なイベントが行われる赤レンガをご紹介します。

ノナカ・テクニカルサービスからJR関内駅に戻り、交差点を横浜スタジアム方向へ。

渡ったら歩道を左へ進み、横浜公園内を港の方へ進んでください。

信号の向こうに日本大通りが見えてきます。

この通りをまっすぐどんどん進んでください。

途中、右手に「横浜開港資料館」が見えます。

ちなみにこの建物は旧英国総領事館とのこと。こちらも見学出来ます。

さらに進むと・・・

大桟橋が見えてきます。

ちょうど、豪華客船「飛鳥2」が寄港中です。

そして左手には、

赤レンガ倉庫が見えます。

あぶない刑事のタカとユージが・・・(世代が分かってしまう・・)

行ってみましょう!!

この時期恒例のクリスマスマーケットが12月25日まで開催中です!

ドイツ大使館後援とのことで、ドイツのクリスマスメニューも。

もちろんお土産のお店も!入場は無料です!!

11/24(土)~12/14(金)11:00~21:00 LO20:30

12/15(土)~12/25(火)11:00~22:00 LO21:30

物販ブースのみ11:00~21:00まで

いかがでしょう。

ノナカ・テクニカルサービスから歩いておよそ30分ほどですが、クリスマス気分を味わわれては!

もちろん、クリスマス時期以外でも赤レンガ倉庫近辺は楽しめると思います。

イルミネーションのライトアップ 16:00~営業終了

ツリーのみ23:00まで

季節が変わり、だいぶ涼しくなってきましたね。

木管楽器にとって、季節の変わり目は調整が狂いやすいので困る時期でもあります。

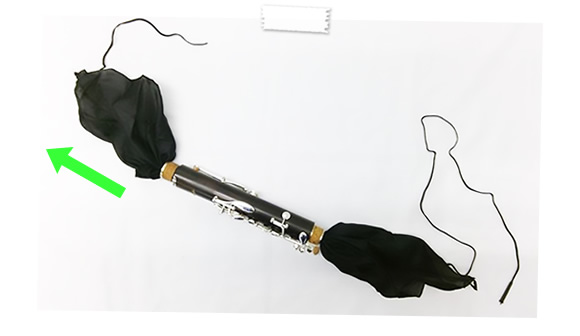

今回はスワブのお話です。

皆さんはいつもどのようにスワブを通していますか?

上から通すか下から通すかは、それぞれ意見がわかれるところでもあるので、どちらでも構わないと思いますが。

よく目にするのは、指揮者が話をしている隙に急いでシュパーンって通す学生さん。

限られた時間で慌てちゃうのもわかりますが、でもちょっと待って。それ大丈夫ですか?

布製のスワブでも、毎日勢いよくこすっているとマウスピースやタルのフチがだんだん削れてしまい、そのうち角が丸くなっちゃうことも。

音色や吹奏感にも影響がでてしまう事があるので、要注意です。

このようにタルの内側のフチがすり減っていくと息の流れが変化してしまいます。

そして、マウスピースの上側から勢いよく通すと、すり減ってしまい寿命を早めてしまいます。

練習終わりに下側からそーっと通すくらいで大丈夫です。

お気に入りのマウスピースもこのあたりがすり減ってきたら買換えの時期ですね。

スワブはゆっくり通した方が、水分の吸収も良いので、効率の為にも是非お試しください。

最後になりますが、スワブをぐるっと巻いて保管している場合、ほぐれていないと中で引っかかってしまったり、

紐にコブが出来たままで通したりすると、詰まって抜けなくなることがあります。

使う前に必ず、スワブを開いて確認してから使用することをお勧めします。

先日、弊社取り扱い商品でもありますミヤザワフルートの製造元、ミヤザワフルート製造株式会社の飯島工場へ見学研修に行ってきました。

工場がある長野県飯島町は自然豊かな街で、二つのアルプス(東に南アルプス、西に中央南アルプス)が見える町として知られています。

ミヤザワフルート製造株式会社では社員の多くがフルートを吹く為アンサンブルを結成し、地域の様々なところで演奏をしたり演奏会を開いたりしているそうです。

残念ながら工場内をお見せすることは出来ないのですが、機械を使っての安定的な作業、手作業によるものなど様々でしたがどれも細かくチェックがなされ、

パーツをはじめ工具などもきちんと整頓されていて、とても丁寧な仕事を感じることが出来ました。

飯島町の景色をお楽しみいただきながら、ミヤザワフルートはこんなところで作られているのだなぁと思って頂ければ嬉しいです。

ミヤザワフルート メーカーサイトはこちら

ミヤザワフルート カタログはこちら

ノナカ・テクニカルサービス横浜 2018年営業カレンダーはこちら

なお、ノナカ・テクニカルサービス福岡では、8月11日(土)~8月22日(水)までを夏季休業期間とさせていただきます。

ノナカ・テクニカルサービス福岡 2018年営業カレンダーはこちら

梅雨も明け、暑い夏がやってきました。

日本の夏は湿気も多く、ムシムシしていますよね。

クラリネットやオーボエ、ファゴットといった木管楽器を演奏されている方で、この時期に急にジョイント部分がきつくなり、「組み立てや分解がしにくい」

「隙間が空いてきちんと組み立てられない」といった経験をした方も多いのではないでしょうか。

原因は木が急激に水分を含み膨張してしまったため。

購入して間もない楽器や、湿度の高い季節に多いトラブルです。

隙間なく、スムーズに組み立て分解ができるようにするにはすり合わせが必要です。

膨張してしまった木部を慎重にすり合わせていきます。

きついままで無理な力を加えると、キーを曲げてしまったり、調整が崩れてしまったりと、より一層深刻なトラブルを引き起こす原因となります。

また、隙間がある状態での演奏は楽器の鳴りや音程にも悪影響を及ぼします。

ご自身の楽器をチェックし、「ジョイントがきついな~」と感じられる場合は早めの処置をオススメします!

今回のレポートは、ノナカ・テクニカルサービス福岡よりお届けいたします!

長崎県諫早市で第2回スーパーミュージックキャンプ in 九州が開催され、メンテナンス対応のため参加してきました。

日頃より吹奏楽を頑張っている中高生にトッププレイヤーのレッスンを受ける場を設け、音楽をより楽しんでもらおう、と活水高校の藤重佳久先生の呼びかけで始まったイベントです。

長崎県を中心に大分や熊本、宮崎から総勢600名ほどが参加されました。

普段は学校備品で練習されている生徒さんに、新品の楽器の良さを知っていただこうと展示も行ないました。

メンテナンスは地元楽器店の横浜屋さんと一緒に対応しました。

日頃から楽器の状態に気を付けて、最良の状態で演奏をしていただきたいと感じました。

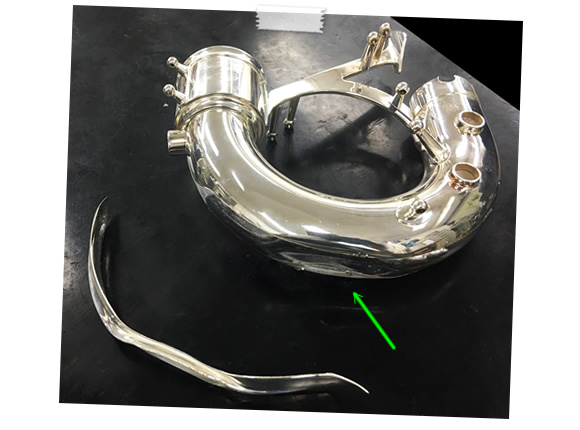

今回は、修理でお預かりするのは珍しいコントラバスクラリネットの、凹み直しのご紹介です。

コントラバスクラリネットは、大きくて場所をとるため、スタンドに立て掛けていても、いつも「倒れるんじゃないか」とハラハラドキドキですよね、、、

もし何かのはずみで、凹みができてしまった場合は、焦らずお近くの楽器店にご相談してみてくださいね!

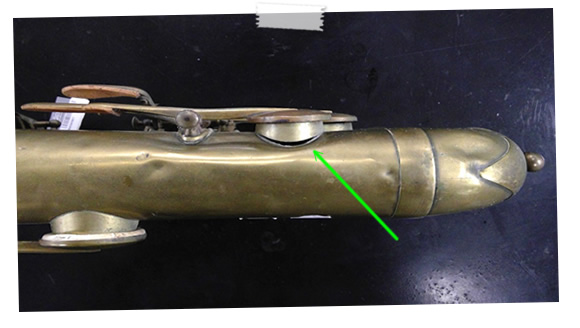

さっそくですが、当ノナカ・テクニカルサービスにご依頼いただいたコントラバスクラリネットの上管U部の凹み直しについてご紹介します。

まずは、キーを分解し、U部のみにします。

(上管U部に大きな凹みがあります。)

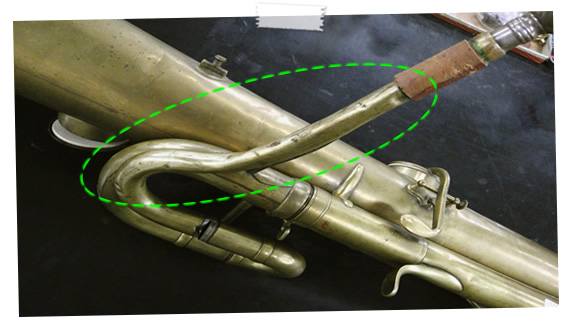

続いて、レジスターチューブ~支柱~ストレート部分を半田分解します。

この時、チューブを先に外さないとストレートの部分は外れません。

凹みを直すのにも、沢山の半田分解が必要なのです。

続いて、ボーガードの半田脱着です。

ボーガードを外しておくと、U部の凹みをよりキレイに仕上げる事ができます。

ボーガードを外すと、このように凹んでいる様子が一目瞭然!!

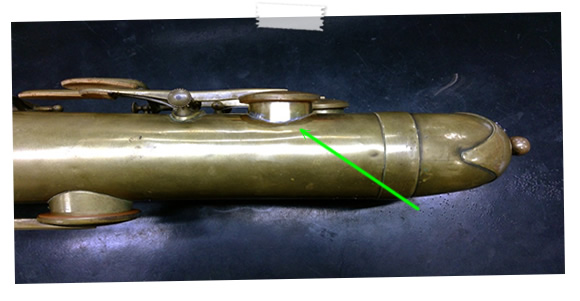

そして、ひたすら凹みを直し、新しいボーガードを取り付けます。

この修理では、U部を再メッキする予定のため、メッキ前の表面処理を丹念に行いました。

表面がキレイに処理されていないとメッキがうまくのらない事もあるので、表面処理は、なるべく慎重に手早く行っていきます。

そして、メッキが完了すると、、、、修理前との差は歴然ですよね!

コントラバスクラリネットは、大きいが故になかなか修理を依頼しづらいとは思いますが、「もうこの楽器吹きづらくてイヤだぁ~~」なんて思っていたら

一度、修理をご検討してみてくださいね!

【参考価格】

セルマー・パリ コントラバスクラリネット上管U部凹み修正

・U部のみ再メッキ

・全体調整

・凹みの位置や程度、数により値段は変わります。

¥120,000(税別)~

皆さん、新年度いかがお過ごしでしょうか。

4月から新たな環境で楽器を始められた方もらっしゃるのではないでしょうか。

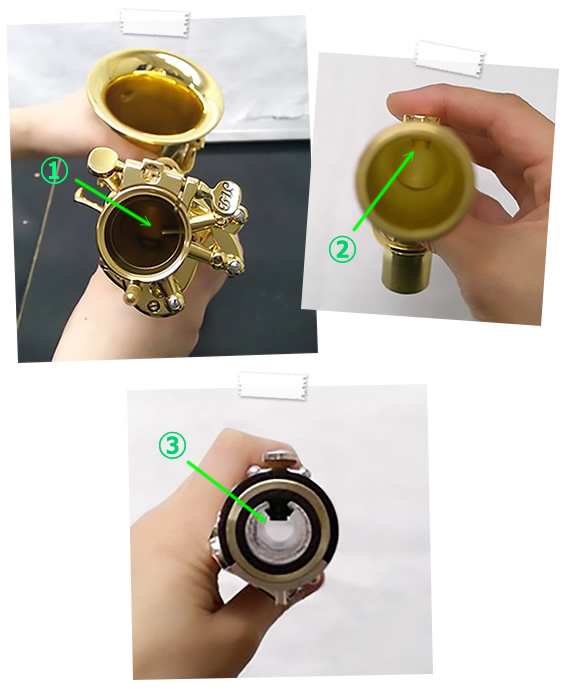

そこで、今回は楽器のお手入れ時のトラブルでよく起きる「木管楽器にスワブが詰まってしまった!」という時の対処法や、

スワブを詰まらせないためのちょっとした工夫をお伝えします。

楽器の演奏後には、管体内に水分が付きます。

そこでスワブを通して水分を除去します。

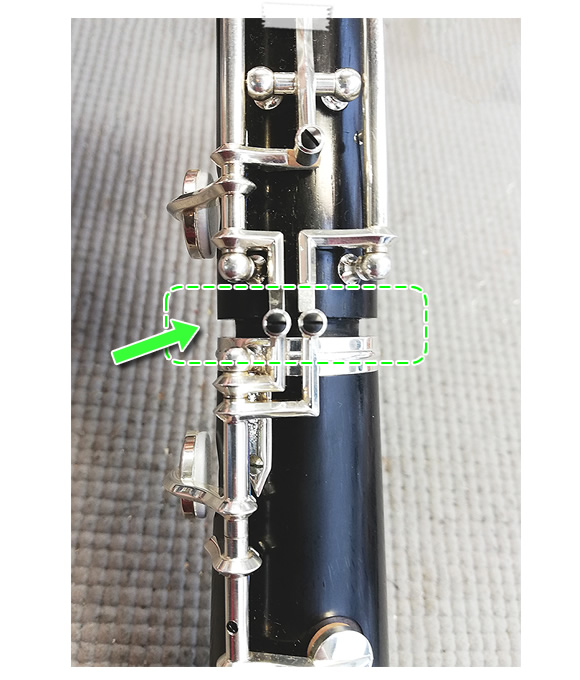

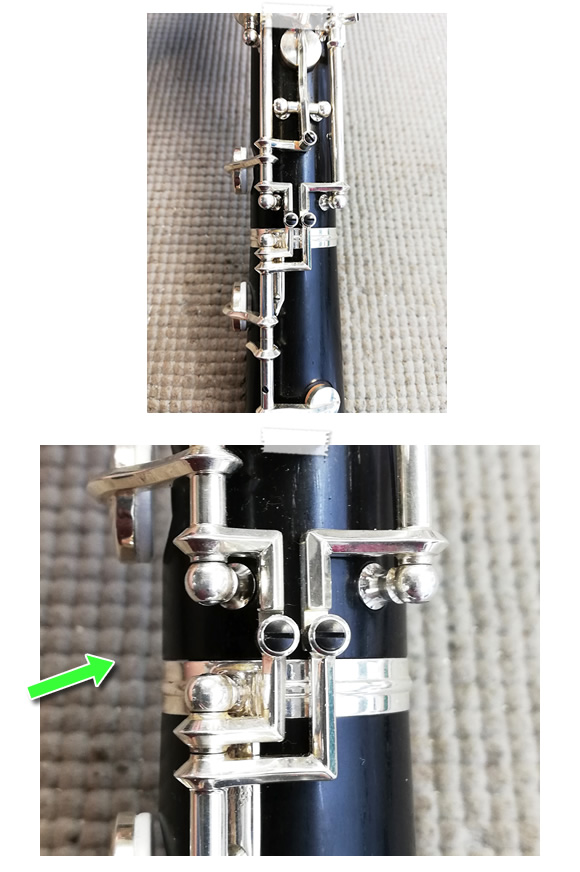

そんな時に運悪く、管体内に出ているオクターブキー(写真①,②)やレジスターキー(写真➂)のトーンホールに

スワブが引っかかってしまったり、ねじれたスワブが詰まってしまったりすることがあります。

そんな時には、絶対に慌てないことが大切です。

落ち着いて、スワブを入れた方から少しずつ引き戻して取り除きましょう。

無理に通しきろうとして反対側から強く引っ張ると、強い力で管体を握ってしまうのでレバーやキーの曲りや動作不良が起きてしまいます。

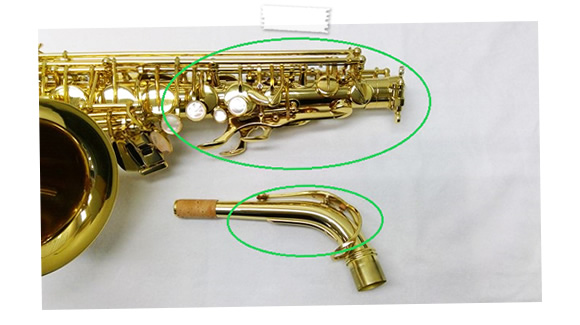

(下の写真の緑枠で囲われた部分のキーやレバーは曲がりやすくなっています。)

また、固い棒などでつついて出そうとすると、管体内が傷ついたり、外側からみて凸が出来てしまう恐れもあります。

棒を使う際は管体内壁にできるだけ当たらないよう細心の注意を払ってください。

どうしても動かない場合は、楽器が傷む前に、近くの楽器屋さんにお願いしましょう。

★スワブを詰まらせないためのポイント★

トラブルを防いで、楽器を長く楽しんで頂きたいと思います!

【参考商品】

VIVACE クリーニングスワブ

https://www.nonaka.com/vivace/products_03.html

今日は珍しい楽器をご紹介いたします。

19世紀のフランスで作られたオフィクレイドという楽器です。

ベルリオーズの幻想交響曲などで使われていましたので、ご存知の人もいらっしゃるかも?

キーがたくさんついていますが、これでも金管楽器なんですよ!

修理前のベルの状態は、凹み・しわが多いです・・・そして、紛失してしまった部品もあるようです。

トーンホールは半田で接合されていますが、外れてしまっています。

さて、修理です。

まずはネックの部分。修理前は多数の凹みとねじれがありました。

管が割れている部分がありましたので、新たに金属の板を貼ってふさぎます。

複雑なカーブがある部分は、鉄の球を管内に入れて凹みを直していきます。

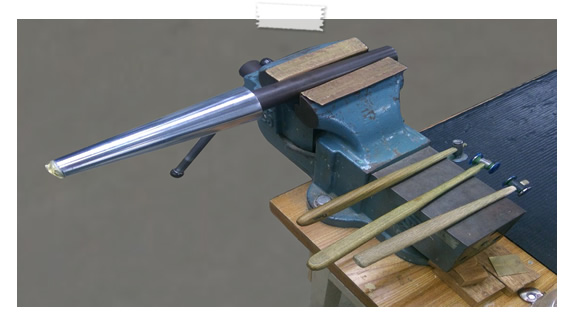

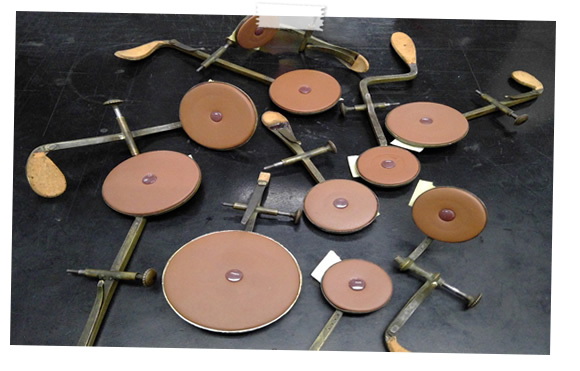

凹みを直すには、多種多様な道具が必要です。

下の写真は、基本的なローラーと固定している万力、そして板金用のハンマーです。

ローラーを使って、ベルもご覧のとおりきれいになってきました。

トーンホールも、無事接合出来ました!

タンポはすごく古い物が付いていましたが、さすがに劣化が激しいため、すべて新しい物に交換します。

(現代のタンポでは上手く合わないので加工が必要でした。)

タンポを閉めておくバネも、折れてしまっている部分は製作・交換します。

タンポを調整したら・・・完成です!

ちょっとドキドキしながら試奏してみました。

ユーフォニアムみたいな音色でした。ただし、運指は大変難しいです!

木管楽器と違い、キーを順番に押しても音階が演奏出来ません。

19世紀に活躍したこの楽器も、後に発明されたチューバに追われて次第に使われなくなり、20世紀初頭には製作するメーカーがなくなってしまいました。

入手する事や、演奏も(そして修理も)大変な楽器ですが、末永くご愛用頂ければと思います。

もし、オフィクレイドを修理に出したい!と思われる方がいらっしゃいましたら、ご相談くださいませ。

先日、岐阜県大垣市にある大垣女子短期大学の管打楽器リペアコースの学生さんが会社訪問にいらっしゃいました。

2013年から毎年、弊社スタッフが技術講習にお邪魔させて頂いておりますが、今回は3名の学生さんが遠路はるばる、横浜まで来てくださいました。

まず木管では特殊な工具を使用してジョイントコルクを剥がす体験を、サクソフォンではバランス調整のやり方を見学し・・・

ベルの凹み出しも体験しました。

重たいハンマーを使って振動を利用した凹み出し作業です。

みなさん非常に楽しそうに取り組んでいました。

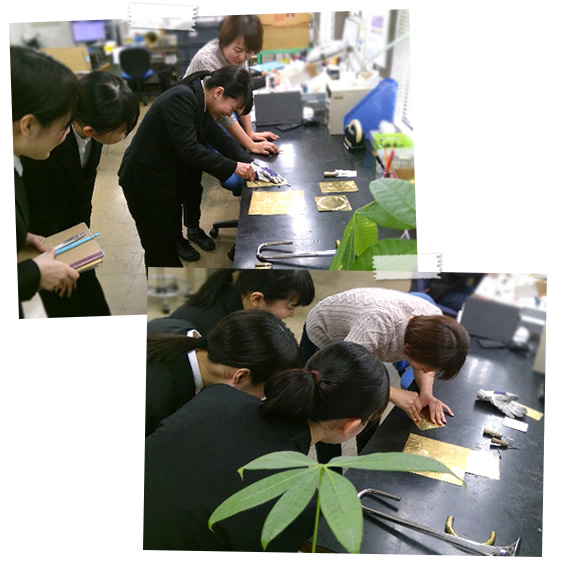

続いては彫刻です。

実際に刃物で線を彫る体験をしてもらいました。

学校では教わらない作業なので、貴重な経験になったのではないでしょうか。

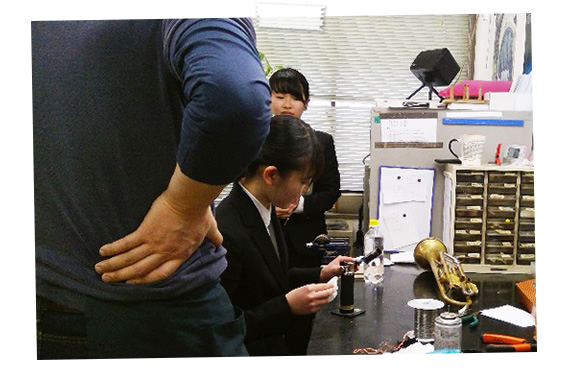

最後は金管です。

トランペットのマウスパイプを組み立てる作業を見学。

5分ほどで半田付けをするスピードの速さに驚いていました。

また、トロンボーンのベルにできた凹みは、先ほどの振動出しとは違いローラーのついた芯金を使う方法を体験。

質問コーナーでは半田を手早くきれいに除去するには?というお悩みが。

アドバイスをもとに実践して頂くと・・・

「こんなに綺麗にできたの初めてです!」と笑顔が。

短い時間ではありましたが、みなさん喜んで頂けたようで私たちにとっても非常に有意義な時間となりました。

数年後、リペアウーマンになったみなさんとまたお会いできるのを楽しみにしています!

このたびは、大垣女子短期大学音楽総合学科の渡辺教授よりお言葉を頂きました。

野中貿易株式会社様のご厚意により、今回見学をさせて頂く事になりました。

本学で管楽器リペアを学んでいる学生に対して、今後のキャリア形成について考える機会となり得る貴重な体験をさせて頂き、

また、自社ブランド商品について詳細な説明を受けたことで、知識向上に繋がったと考えます。

大垣女子短期大学音楽総合学科

渡辺 博夫

■大垣女子短期大学の公式サイトはこちら

http://www.ogaki-tandai.ac.jp/