過去のテクニカルレポート

今回のテクニカルレポートでは、金管楽器の少し特殊な加工をご紹介いたします。

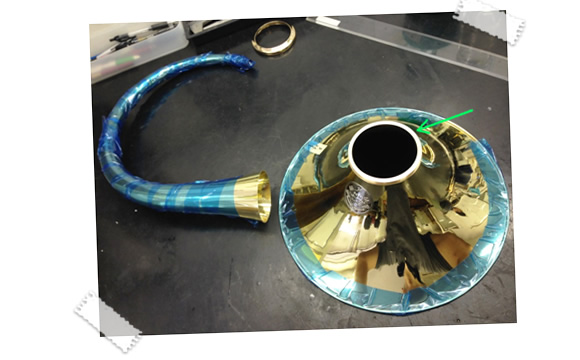

アレキサンダーの103ワンピースモデルのホルンです。

今回行う作業はこのベルを切り、2ピース仕様にするという内容です。

ワンピースのホルンは、その形から持ち運びが不便ですね。ただそのままケースに収めるほか方法が無いわけですが、

デタッチャブルベル(2ピースモデル)になるとそれなりにコンパクトに収納できるケースも多数あり、リュックのように背負ったりすることもできるようになります。

それでは作業開始です。

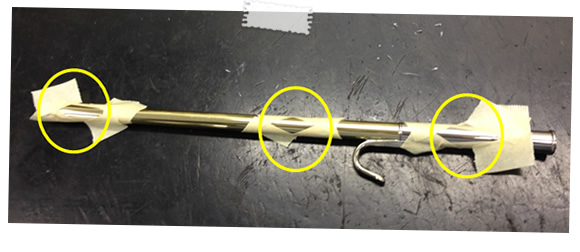

今回使うパーツです。あらかじめ塗装を済ませておきました。カットしたベルの接合部に半田付けをし、ネジ式で取り外しが出来るようにする大事なパーツです。

次はロータリー、抜差しなどのパーツを全て取外し、リングパーツを通すためベルを本体から分解します。

支柱が多数あり、再度組み立てる際その向きを元通りにするため印をつけたりメモを取っておきます。

また、ラッカーが痛まないよう色々工夫が必要です。

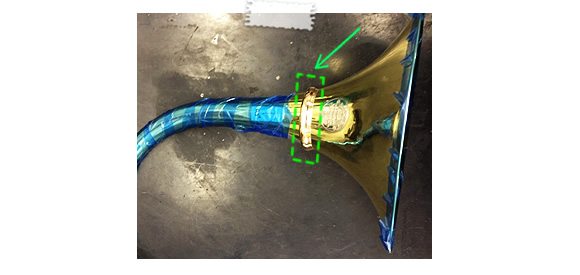

まず、オスネジのパーツを平行に半田付けします。

斜めにつけてしまうとベルを取外しする際、ベルが斜めに回り格好悪くなりますので慎重に水平に合わせます。

また、取り付けたリングパーツはベルをカットする際のガイドにもなります。

次はいよいよカットです。

色々なことを何回も確認し直しながら、集中して行わないと取り返しがつかなくなります。

少しずつ切り進めカットします。

続いてメスネジのパーツを、カットしたベルの断面に半田付けします。

ネジ山に半田が付かないように注意しないと大参事が起こります!

ねじを締めきった際、元々の位置にベルが来るようにうまくセットが出来ました。

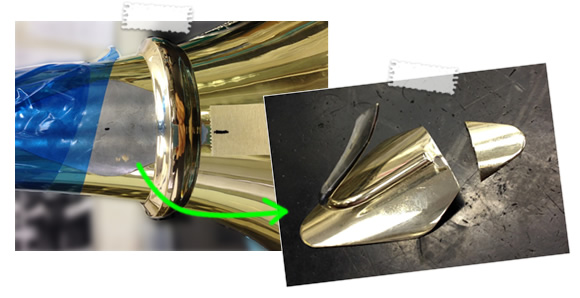

次に、カットすることによって本来の支柱がそのままでは使えないので形に合わせ加工をします。

そして加工したベルを本体に溶接し、ベルカット作業は終了です。

完成!ロータリーや抜差し管を組立て、演奏できる状態にします。

稀にしかない改造ですが、如何でしたか?

このような事も可能ですので、もしもご興味のある方は是非お問い合わせくださいませ!

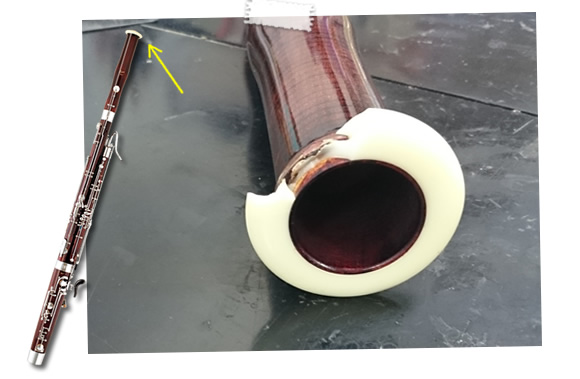

今回は、ファゴットの修理のご紹介です。

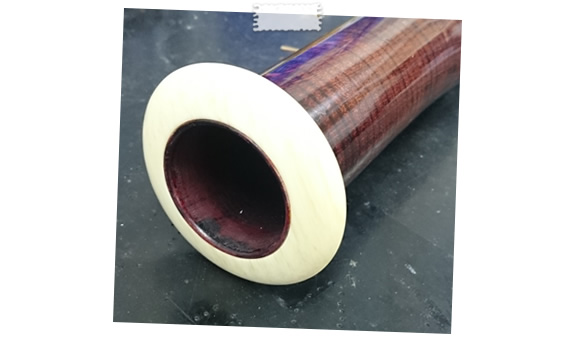

ベルリングが割れてしまっています。

ファゴットのベルリングは白いプラスチック製のものと金属製のものがあり、白いものはジャーマンベルと呼ばれ重厚な音色が特徴と言われています。

(旧い楽器には象牙製のリングが使用されていることもあります。)

移動の際ぶつけやすいベルリングですが、重要なパーツなので

割れていたら放置せず、すぐに修理に出しましょう。

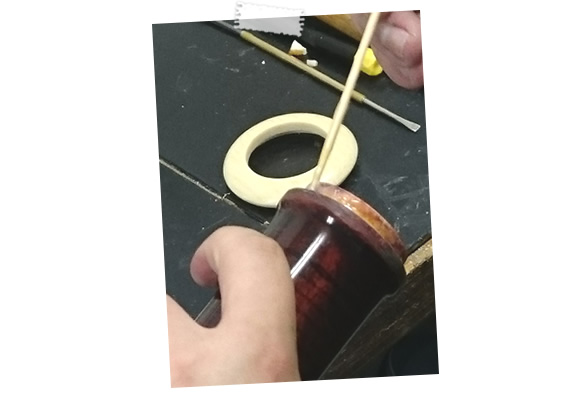

まずは、割れてしまったリングを管体から外します。

この時、管体にダメージを与えないように注意が必要です。

リングを外し、接着されていた部分をきれいに処理した後、2液混合タイプの接着剤を使用して新しいリングを取り付けます。

作業工程としては簡単に感じるかと思いますが、大事な部分です。

隙間が無いように、そして取れることの無いように・・・。

楽器に付いているもので、必要のない物は有りません。

あれ?ここに何かあったはずなんだけど・・・。

これ取れちゃったけど殆ど使わない所だからいいかな・・・。

なんて事があったら、修理に出してみて下さい。

色々なバランスを取って楽器は作られていますので、修理後はきっと何か変わると思いますよ!

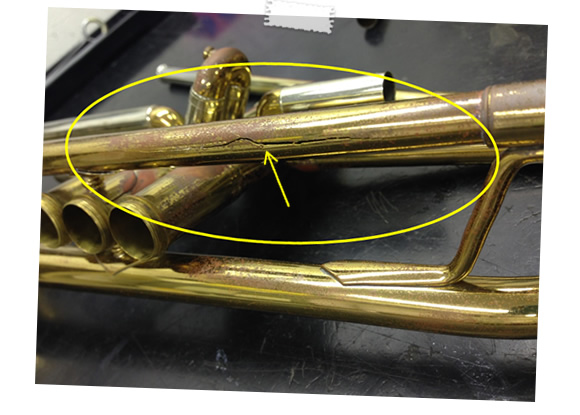

今回は、トランペットのパーツ交換の修理をご紹介いたします。

バックのゴールドラッカー仕上げのトランペットですが、長年の経年劣化によりマウスパイプが割れてしまいました。

これではまったく演奏は出来ません。取り急ぎパーツの交換をしないと…

割れたパーツを取外し新しいパーツを付けますが、新しいマウスパイプは既に塗装されているものを使うことにします。

通常のパーツはRaw Brassといって表面仕上げが何もされていない無垢状態ですが、 このままではすぐに腐食していまいますし、楽器全体をリラッカーするのはコストも割高。

楽器にも負担になると考えました。

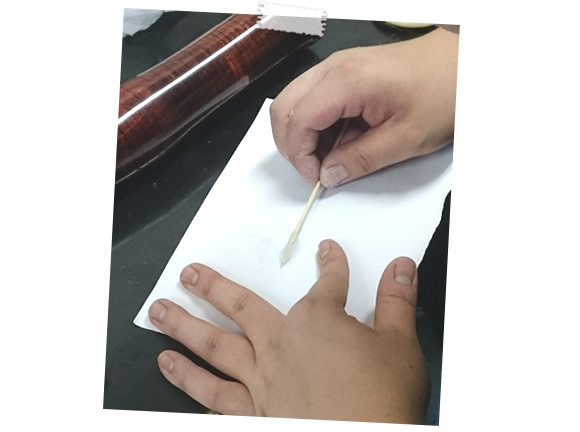

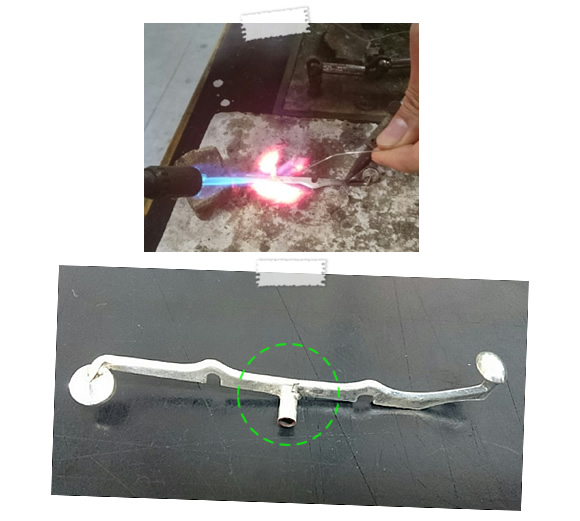

上の写真は、新しいマウスパイプに半田付けの前準備をしているところです。

本体の支柱を半田付けする部分だけラッカーを除去します。

ラッカー仕上げされている他の箇所に傷をつけないよう、気を遣う作業が続きます。

部分的にラッカー除去された新しいマウスパイプを本体に半田付けして完成です。

半田付けの際はバーナーで火を当てますが、うっかりするとラッカー被膜が焦げてしまいます。

焦げないように火力を微調整しながらの半田付けは、職人としての腕の見せどころです。

ノナカ・テクニカルサービスでは、お客様に可能な限りきれいな仕上がりの修理品をお届けできるよう、スタッフ全員、日々努力しています。

今回は、珍しい楽器をお預かりしたのでご紹介します。

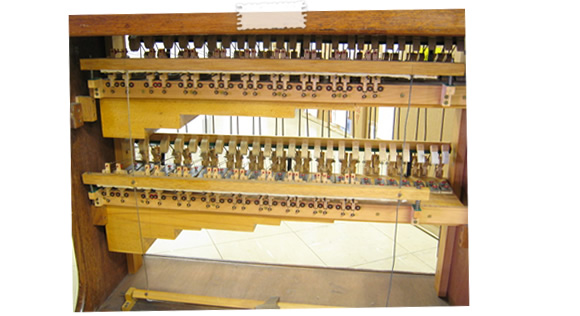

これはチェレスタです。

見た目はオルガンと似ていますが、中には鉄琴の様な鉄製の板が並べられており、鍵盤を弾くことでピアノの様にハンマーが鉄板を叩いて音が出る仕組みになっています。

中はこのようになっています。

そして今回は、割れてしまった木枠の角を修理します。

接着剤を付けて圧着します。

きれいに再生しました。

調整を・・・というご依頼ではありませんでしたが、素敵な楽器に出会えて、楽しいひと時でした。

チェレスタってどんな音がするの? >>

先日、大勢の中学生の方々がノナカ・テクニカルサービスの見学にいらっしゃいました。

野中貿易(株)では、地元Jリーグチームである横浜FCと協力して、横浜市内の小中学生を対象に「2015野中貿易PRESENTSスタジアム演奏会」を実施中です。

これは、横浜FCのホームグランドであるニッパツ三ツ沢球技場で開催される横浜FCの試合の開始の前にスタジアムで演奏していただこうという企画です。

また、参加していただいた学校様からご希望をいただいた場合、ノナカ・テクニカルサービスへのご見学を承っております。

今回は、横浜市立鴨志田中学校様・浦島丘中学校様の見学の様子をご紹介いたします。

来社された皆さんが吹奏楽部員。楽器演奏の経験はお持ちでしたが、「修理」と聞いてもどんな事をやっているのかはあまり想像がつかなかったと思います。

そこで、弊社で行っている仕事をより知って頂くために、大きく「金管楽器」「木管楽器」に分けて幾つかのデモンストレーションを行いました。

まずは、「金管楽器」の見学の様子です。

金管の修理で非常にご依頼が多い、トロンボーンベルの凹みを直す過程をご紹介中です。

まず、生徒さんに自由にベルをへこましてもらい・・・

へこんだベルを修理する過程を見ていただきました。

「曲ったところがへこんだ時はどうやって直すのですか?」など、金管楽器を演奏されている生徒さんより具体的な質問もたくさんありました。

こちらは半田付けのデモンストレーションの様子です。

半田付けの強度を体験しています。くっついたパーツは手では剥がせません。

次は「木管楽器」です。

皆さんが一番興味津々で見学されていた、「彫刻」を行っている様子です。

完成した彫刻に皆さん感動です!

セルマーのサックスのボディやネックにどのように彫刻を刻んでいるのかが良くお分かりになったのではないでしょうか。

こんなアナログな作業だったとは皆さん思わなかったでしょう。

次はサックスの調整方法をご紹介しています。

バランスの崩れた状態から調整を施した後の変化に、納得のご様子でした。

メーカーの工場見学のように、立派な施設や珍しい機械をお見せできるわけではありませんが、皆さんに少しでも私たちの仕事を分かって頂き、益々楽器に興味を持って頂く機会になっていればと思います。

横浜FC 2015シーズン スタジアム演奏会 詳細はこちらをご覧ください。 >>>

ノナカ・テクニカルサービスでは、時々珍しい御依頼を請けることがあります。

今回ご紹介するのは、セルマー・パリ製バスクラリネットにベル彫刻、ネックに金メッキ加工(金メッキ処理)をしたものです。

クラリネットをこよなく愛する方からのご依頼でした。

今までにも増して愛着が湧きそうですね!

金メッキ加工をした後では、音に厚みが出て華やかな音色になるようです。

ベル部に彫刻も入れたので、より煌びやかな印象を受けました。

今回の修理価格は¥75,000(税別)でした。

それぞれの楽器で出来ることも変わってきますが、こんなの出来ないかなあ・・・と思ったら、是非ご相談ください。

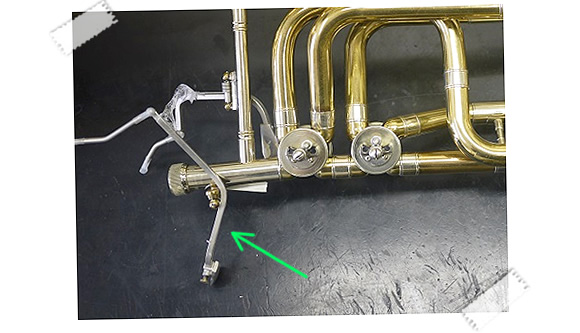

今回のテクニカルレポートは、バストロンボーンのロータリーレバーシステムの改造をご紹介いたします。

コーンの112Hというダブルロータリーのバストロンボーンです。

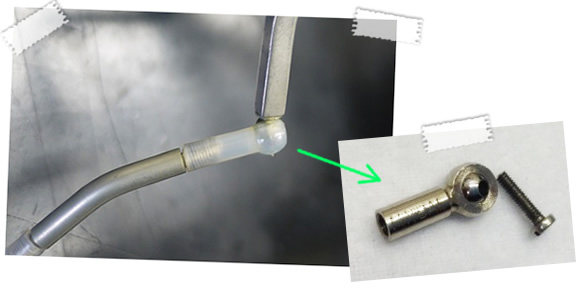

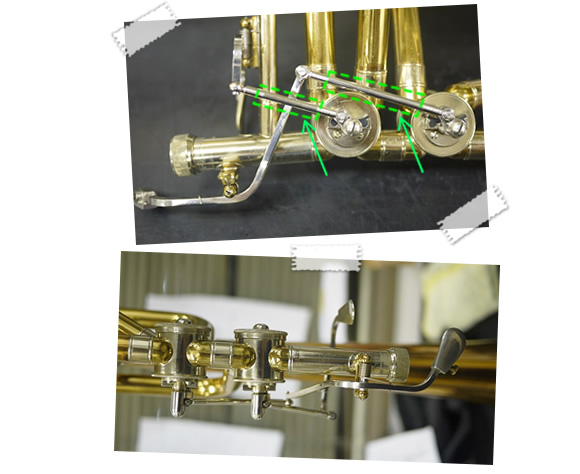

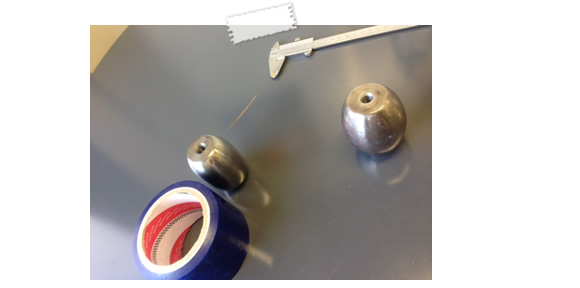

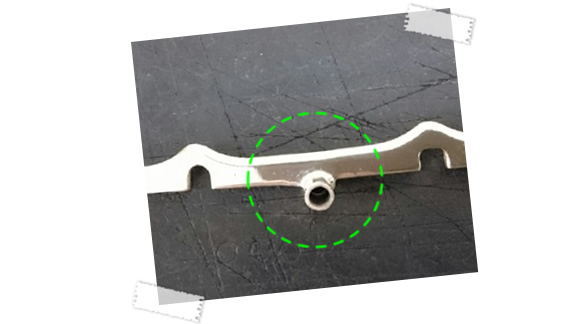

今回はお客様のご要望で、ジョイントを「MINIBAL(ミニバル)」というボールジョイントに交換する作業です。

左写真のプラスチックパーツを、右写真の金属製パーツに変える作業です。

ジョイントの連結パーツや回転台のネジ受けなどすべての寸法が違う為、連結パーツは機械を使って製作します。

旋盤を使い洋白棒で製作した連結パーツです。

製作したパーツを全て組み込んで完成!

レバーやロータリーの調整も行い、スムーズに動作できるようになりました。

「MINIBAL(ミニバル)」に潤滑のオイルをほんの少し注すことで、半永久的に静かでスムーズな動きが得られます。

少しノイズがするなぁ…と思ったらオイル切れの信号です。

一般的に「キー・オイル」や「ローター・スピンドル・オイル」と言われるものを少し注すだけでノイズは無くなりますのでノイズがする時はそのまま使わず、必ずオイルを差しましょう!

いつも、修理をご依頼されるお客様で賑わうテクニカルサービスですが、先日、ちょっと違う理由で来社されたお客様がいらっしゃいました。

荒井さん、我妻さん、鶴見さん、岸本さん の女子高生4人組。

都立葛飾総合高等学校 生活アート系列音楽専攻2年生の皆さんです。

葛飾総合高校さんでは、キャリア教育の授業の一環として、興味のある企業を訪問するなどの校外学習を熱心にされているとのこと。

4人は、吹奏楽部や軽音楽部で活躍中。楽器製作や修理という職業に興味があることから、今回の訪問先にノナカ・テクニカルサービスを選んでくれました。

ご予約された時間ピッタリにご来社。

弊社スタッフが作業しているフロアをご案内すると、皆さん、緊張した面持ちで見学されていました。

事前に質問事項も用意されていて、後半は質疑応答の時間に。

リペア工具はどのように揃えたらいいのか?

リペアマンになるにはどういう勉強が必要か?

などなど、かなり具体的な内容の質問もいただきました。

後日、丁寧なお礼状と見学の感想文をいただきました。

私達の仕事場を、色々と興味深く見学して頂けたようです。

また「高校3年間の内にやっておいた方がいいことは?」 とのご質問に、「音楽・楽器以外の日常のあらゆることにも興味を持って経験をしておいてください」とお答えしたことが印象に残った・・といった感想もいただきました。

今回訪問いただいた皆さんにもお伝えしましたが、

楽器のリペアという仕事は、日々地味な作業の積み重ねですが、修理を通して皆様の音楽活動を支援することができれば、これ以上の喜びはないと思っています。

今回のご訪問が、皆さんの将来を考える一助になったら嬉しいなと思いました。

もしかしたら、将来、皆さんと机を並べて一緒に仕事する日が来るかもしれませんね!

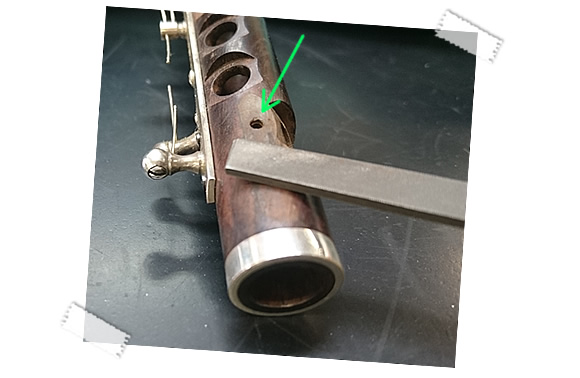

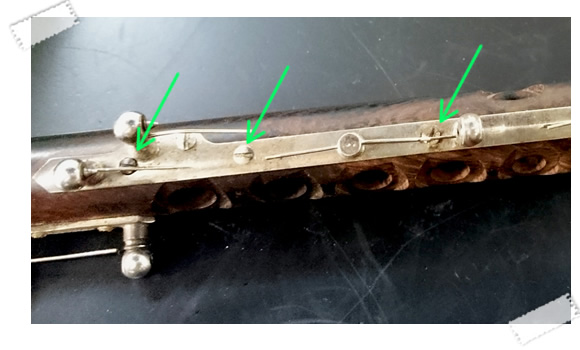

今回は、ピッコロの修理です。

台座を止めているネジがなくなってしまった!というものでした。

本来ネジ止めされているはずの矢印の箇所ですが、ネジが外れてしまっています。

直し方にも色々と方法はありますが、今回はネジの穴をすこし小さくし、またすぐに外れてしまわない様処理をしてから、新しいネジを入れます。

まず台座をはずし、ネジの受け側に木片などの切れ端を接着します。

そして、木片の切れ端が出っ張った箇所を綺麗に削ります。

(もちろん管体を削るわけではありませんので、心配はいりません!)

台座を取り付け、慎重にネジを締めていきます。元のようにネジが入りました。

しっかりと固定する事ができました。

楽器に使われているネジは、どれもとっても小さいものですが、外れてしまった時はもちろんのこと、これって何のネジだろう・・・?と思った時も、ちょっとしまっておいてみてください。

思わぬところの部品かもしれません。

管体が木製の楽器は、経年劣化でネジの穴が緩くなり抜けやすくなったりします。

小さなネジ1つ外れたり緩んだりしていても音が変わったり鳴らなかったりしますので、いつもと違うなあ・・・と感じたら、楽器を点検してみましょう。

自分の調子が悪い訳では無い事もありますよ!

もうすっかり冬も終わり、春の訪れが感じられますね。同時に花粉が嫌な時期でもございます。

みなさん体調の管理はしっかりされていますでしょうか。

今回のテクニカルレポートはタンバリンに続いて打楽器の修理について第2回目、ラディックの36"バスドラムのヘッドを本革に交換する工程をご紹介致します。

ラディックの36"コンサートバスドラムは、通常上の写真のような「Weather master」という白い樹脂製のヘッドが取り付けられて出荷されています。

こちらを今回はお客さんのご要望によって天然の牛の革のヘッドに交換する作業です。

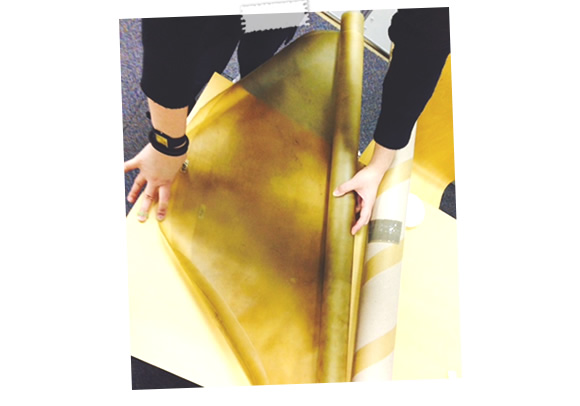

交換用の革はこのように巻物状態になっており、結構カチカチで硬いので、そのままでは使えません。

まずは水で柔らかくする必要があります。

そのために浅くて大きいタライのようなものが必要になりますが、私たちは子供用の家庭用プールを使っています。

しばらく水につけておくと柔らかくなり作業がしやすくなるのです。

準備ができたら、特殊な形をした工具でフレームに巻きつけていきます。

使用する本革は天然の物なので、乾燥してくるにつれどんどん縮んでいきます。

最初からぴったり巻いてしまったり、いきなり乾燥させると歪んでしまいますので色々工夫が必要です・・・

形を整えるために専用の治具を使用します。

フレームに革が巻けました。これをバスドラム本体にセットします。

完成です!

見た目も勿論ですが、音は樹脂のヘッドと比べ複雑な倍音で豊かな響きがします。

本革はプラスチックヘッドに比べ、湿度の変化に合わせ張り具合を調整するなどの手間がかかりますが、その分 音色で応えてくれるのではないでしょうか。

バスドラムのヘッド交換をご検討の方、本革ヘッドも是非試してみては如何でしょう。

【バスドラムヘッド取り付け修理価格(革代込) : 36"の場合】

◆プラスチックヘッド → 本革ヘッド製作 取付け ¥102,000(税抜) ~ /1枚

◆本革ヘッド → 本革ヘッド張替 取付け ¥90,000(税抜) ~ /1枚

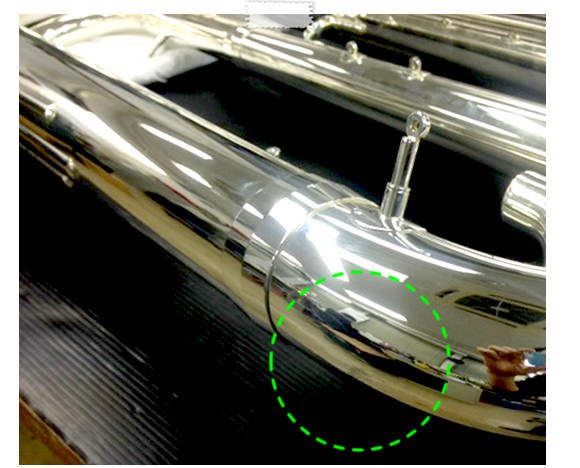

今回は少し特殊なチューバの凹み(へこみ)の修理をご紹介したいと思います。

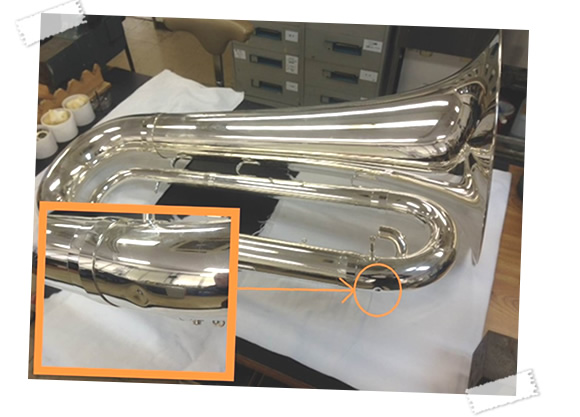

写真の通りマーチングチューバのU字の外側が1箇所だけ凹んでいます。

きれいな仕上がりの楽器のため、凹み部分が余計に目立っています。

これではせっかくの綺麗な印象が台無しです・・・

通常、凹みには芯金を通して修理を行いますが、この箇所では、位置的に芯金が入りません。

かといって、この1箇所の凹みの為にベルを全分解するのも考えものです。

そこで、ちょっと特殊な修理方法をとります。

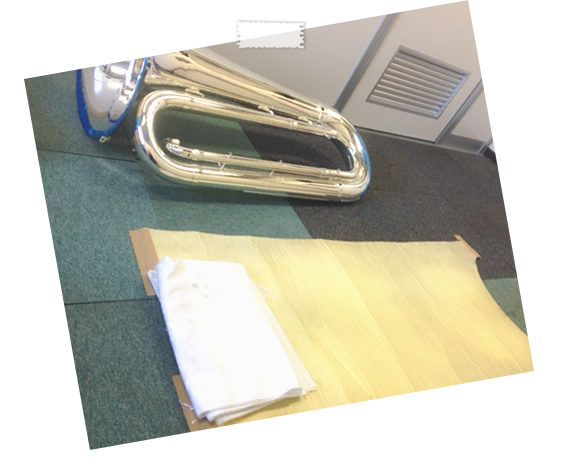

次のような大きい鉄の玉を使い凹みを直していきますが・・・

修理するには若干広いスペースが必要になります。

下の写真をよく見ると、床にどうやら布団のようなものが敷いてあり、枕のようなものがセットされています。

修理前に、チューバを一晩寝かせるということでしょうか・・・・?

いえいえ、このようにリペアマンが寝転がって、先程の大きい玉を楽器の中に入れ、その重みを利用し管の外側からハンマリングすることによって凹みを徐々に直していくのです。

重い楽器を抱えてバランスを取りながら玉の有る箇所に正確にハンマーを当てなければなりません。

正確に当てなければ凸凹を増やしてしまうだけで、なかなか凹みは直ってくれません。

これは相当熟練された技が要求される作業です。

そして・・・

凹みが直りました。写真では殆んどわからないぐらいに仕上げられています。

楽器に大きいダメージを与えず修理する方法の一つでした。

もちろん、凹みがたくさんできてしまった使い込まれた楽器なら、管を半田分解し板金しなければなりませんが、このように限られた条件下では非常に効率の良い修理法です。

奇麗な楽器なのに1箇所だけ小さい凹みが目立つ・・・でも普通には修理ができない箇所だし・・・

という場合も、思ったよりずっと簡単に修理ができるかもしれませんね。

もし、お持ちの楽器に小さな凹みができてしまい「この楽器も直るのかな?」とお悩みの方、ノナカテクニカルサービスまで是非お問い合わせください。

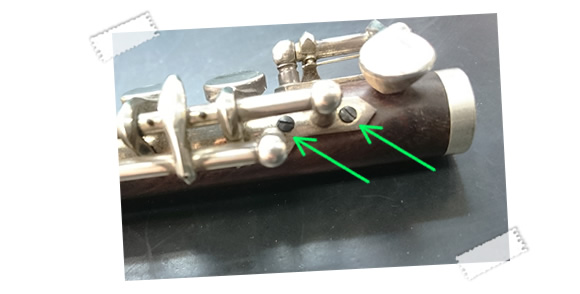

今回はクラリネットの修理を紹介させていただきます。

Ebクラリネットの第2トリルキーが折れてしまいました!

長く使用していると、金属疲労や腐食等により、ほんの少しの衝撃でも折れてしまったり、接合部分が剥がれてしまったりということも起こります。

そんな時は、オーボエのジョイント修理の記事(Vol.8)でもふれましたが、外れてしまった部品は全て大切に保管しておいてください。

今回はきれいに折れているので、部品は2つでした。

これをロ―付けしていきます。

このままでは、繋ぎ目が目立ちすぎるので、周りと馴染ませて全体を磨いていきます。

ほとんど繋ぎ目の箇所が分からないくらいの仕上がりになります。

さらに組んでみると・・・言われなければ修理したことも分からないくらい馴染んでいます。

楽器のアクシデントは、思いもしない時に起こります。

そんな時は慌てず周りを見渡し、落としたものは無いか、飛んだ物は無いか確認してみてください。

こんな破片が・・・と思っても、修理の可能性が変わってくる場合もありますよ。

明けましておめでとうございます!

2015年初のテクニカルレポートは、Vol.10に続いて管楽器専門誌パイパーズの記事第2弾をご紹介をしたいと思います。

東京藝術大学准教授・栃本浩規先生と、当金管リペアスタッフの飯塚丈人による、バック・トランペットについての対談。

「日本で一番バックに詳しい技術者を迎えて・・・」

今回の内容を簡単にご紹介しますと、

現代のトランペットの完成度はどのぐらい??ということですが・・・

どうでしょう。

普段楽器を吹いていても、楽器の完成度(?)っていうのはあまり考えたことがないかもしれません。

今回の対談ではいったいどういった観点での完成度を語っているのでしょうか。

どうやら見た目の話だけではないようです。

また、現代のバック・ストラディバリウスが完成されるまでの歴史的な話や、ワンピースとツーピースのマウスピースの違いに対しての話、

色々なメーカーのことをご存知の皆さんなら、一度は考えた事がありそうな「いいところだけを集めて1本作り上げるとすごくいい楽器が出来上がるのか?」

などなど、興味深い記事になっております。

トランペット吹きの皆様、是非PIPERS401号をチェックしてみて下さい!