過去のテクニカルレポート

■開催日:2014年11月15日~16日

■場所:やぎ楽器(姫路市)

■リペアスタッフ: 大川・奥寺 (サクソフォン、木管担当)

兵庫県姫路市のやぎ楽器さんでサックスの調整会が開催され、当社スタッフがお邪魔しました。

毎年開催により、顔なじみのお客様も多い「西本淳先生サックスクリニック&セルマーサックス調整会」。

今回のクリニックでは、たくさんの学生さん、やぎ楽器さんの音楽教室の生徒さんなどが受講され、同時に開催されたサックス調整会も、大勢の方にご利用いただきました。

西本先生のクリニックの中で、セルマーマウスピースとボナードリガチャーを使用した試奏会もあり、

来店された方の中にはマウスピースは学校の備品を使用している生徒さんが多く、

マウスピースの重要性を西本先生が説明されると、購入を決断する生徒さんもたくさんいらっしゃいました。

全国の楽器店や学校などでしばしば行われるこのような調整会。

楽器の不具合や困っていること等を直接伺いながら作業が出来るので、我々スタッフにとっても、非常に有意義な時間です。

いつもあなたとがんばっている愛器へのご褒美に、楽器のお悩み解決に、また、新しい楽器との出会いに・・。

全国で開催される、このような調整会をご利用されてはいかがでしょうか。

やぎ楽器さんの木管楽器フロア

西本淳

ブルーオーロラ・サクソフォンカルテット テナー・サクソフォン奏者

日本ウィンド・アンサンブル 首席コンサートマスター

1976年生まれ。1998年大阪音楽大学音楽学部器楽学科を首席で卒業。

2000年同大学院音楽研究科管弦打研究室修士課程修了。

同大学新人演奏会、関西新人演奏会等多くの新人演奏会に出演。

2003年 ノナカ・サクソフォン・コンクール・クラシック部門第1位

2004年 第8回松方ホール音楽賞・選考委員奨励賞受賞

2007年 平成18年度坂井時忠音楽賞受賞

ソリストとして東京都交響楽団、東京シンフォニエッタ等と共演するほか、

大阪市音楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、兵庫県立芸術文化センター管弦楽団、読売日本交響楽団等の客演奏者を務める。

大阪音楽大学、相愛大学音楽学部、武庫川女子大学音楽学部、相愛高等学校音楽科講師。

今年も残り1ヶ月ほどになりました。もうすっかり冬ですね。

さて、あの東京藝術大学准教授・栃本浩規先生と、当金管リペアスタッフの飯塚丈人による、バック・トランペットについての対談が、このほど管楽器専門誌PIPERS最新号に掲載されました。

今回のテクニカルレポートで、その一部をご紹介いたします。

「日本で一番バックに詳しい技術者を迎えて…」とのタイトルで2回のシリーズの前編です。

トランペット吹きならきっと気になると思われる記事が満載です。

・楽器を落として修理したら鳴りが変わった。なぜ?

・凹みの影響は?なぜ早く直したほうがいいのか。

・抜差し管にゴムをつけるとどんな影響がある?

・バックに支柱が2本ついている意味は?またその位置関係は?

・世界の中で製品にうるさい2カ国はどこでしょう?またそのわけは?

PIPERS 2014年12月号(通算400号)

普段、金管楽器について疑問に思っていたことが「なるほど!」と分かる興味津々な記事になっております。

トランペットだけでなく、金管楽器なら大いに共通している内容ですので、興味をお持ちの皆様はPIPERS400号をぜひチェックしてみてください!

後日、後半もお知らせします。お楽しみに!

朝晩はだいぶ冷えるようになりましたね。

これからの季節は、管体が木製の楽器は要注意です。

気温が下がり、暖房などで空気が乾燥します。

すると、管体が割れてしまう事が多くなるんです。

楽器が冷えて乾燥している状態のときに、いきなり息を吹き込むと内側だけが息によって温められて膨張します。

でも、外側は冷たく乾燥したままなので、割れてしまうのです。

もう何年も吹いている楽器だから・・・と安心しないで体温で楽器を温めてから吹き始めましょう。

吹き始める前に、こんな風にしばらくの間やさしく握って温めるだけでも効果あり。

そして、練習が終わったときは勿論、休憩中などにもこまめにスワブや羽で水分を取るようにしてください。

これで必ず割れを防げるわけではありませんが、防止策の一つとして、覚えておいてください。

そして、楽器を吹くのに大事なくちびるも、乾燥は大敵です。

カサカサしていたり切れてしまっては、思うような音も出せないかもしれません。

そんな時にはこれでくちびるをケアしましょう。

野中貿易がメーカーとの協力のより製作した、管楽器奏者のためのくちびる専用パック「リップパック」です。

1パック1シートずつになっていて使いやすく、無香料なので匂いに敏感な方も安心です。

中はこんな感じになっていて、くちびるに貼るとかなり密着できます。

大きさは、くちびるより一回りちょっと大きいくらいです。

パッケージは女性用な感じを受けるかもしれませんが、男性にもお勧めします!

スタッフの男性・女性ともに使ってみましたが、潤いが出て少しプックリするようです。

そして、前の晩に使用した次の日も、ずーっとリップクリームを塗っているような状態が続いて効いてそう! との感想もありました。

今年の冬は、これでくちびる対策を!!

管楽器奏者のための「リップパック」 詳細はこちら >>

http://www.nonaka.com/nonaka_lippack/index.html

木管楽器の場合、「管体が割れた」という経験のある方は数多くいらっしゃると思います。

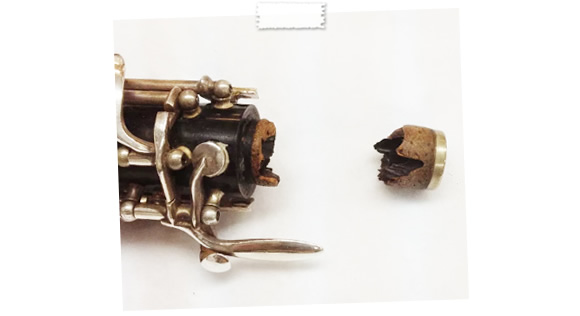

長く使用していると、時にはこんな風にジョイント(接続)部分が折れてしまう事もあります!

ショックですね・・・。

でも色々な修復方法があります!そこで、今回は一例をご紹介致します。

まず、折れてしまった部分を接着します。

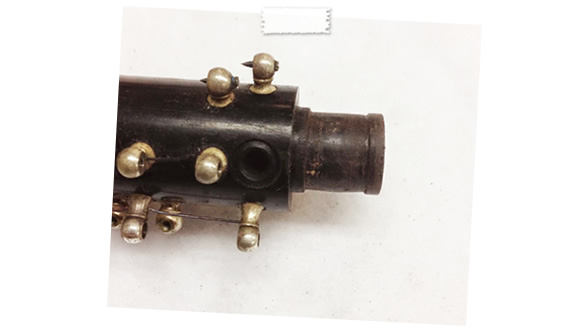

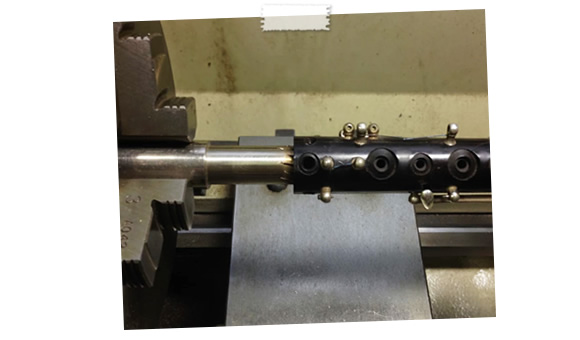

そのままではまた同じところから折れてしまうので、補強材を取り付けるため、機械を使ってコルクが巻いてあった溝を平らにします。

そして、補強材を取り付ける溝を作ります。

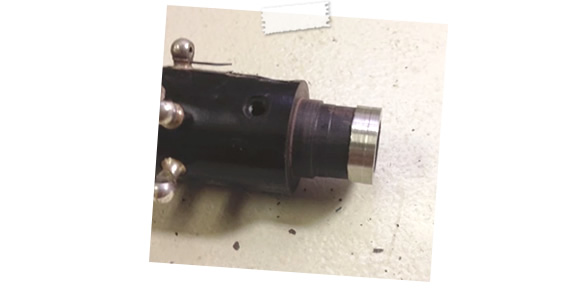

このような感じに溝が出来たら、ここに補強材を入れていきます。

補強材を取り付けて、コルクを巻く為の溝をつくり、リングを取り付けます。

ここにコルクを巻いたら完成です。

楽器の状態によって修復方法は違ってきますので、今回の例の様にできない場合もありますが

もし折れてしまったり割れてしまったら、その破片も大切に保管していただき、まずはご相談ください!

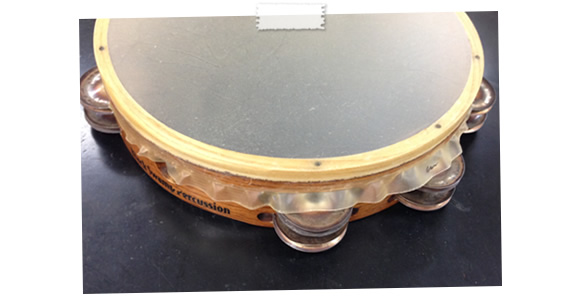

タンバリンの革の張替えが出来るってご存知ですか?

こんな風に破けてしまっても大丈夫です。

まず、このように本体から革を剥がします。

そして、新しい革を張っていく作業に入ります。

「企業秘密」のため、作業工程をお見せできないのですが、少しテクニックが必要な作業となります。

なので新しい革を貼った後を・・・

張ったばかりの革は、このようににまだ透明感もあり、余った部分もヒラヒラのままです。

乾くと革は少し白っぽくなりますね。余った部分もきちんと整形すると、見慣れたタンバリンになります。

革の種類をご紹介します。

写真右の白っぽい方がヤギ革(Goat)、左が牛の革(Calf)です。

タンバリンの革としては牛革が一般的のようですが、ヤギ革は牛革よりしなやかなので、より微妙な表現が出来るそうです。

もし複数台タンバリンをお持ちで張り替えをお考えなら、1台はヤギ革にしてみるというのもいいかもしれませんね。

このように、タンバリンもきちんとメンテナンス出来ます!

革だけを購入することも可能ですが、綺麗に張るにはやはり経験や道具・テクニックが必要です。

捨てようかな・・・と思う前に、ぜひ1度お問い合わせください。

縁あって手元に来た楽器と、また音楽を楽しみましょう♪

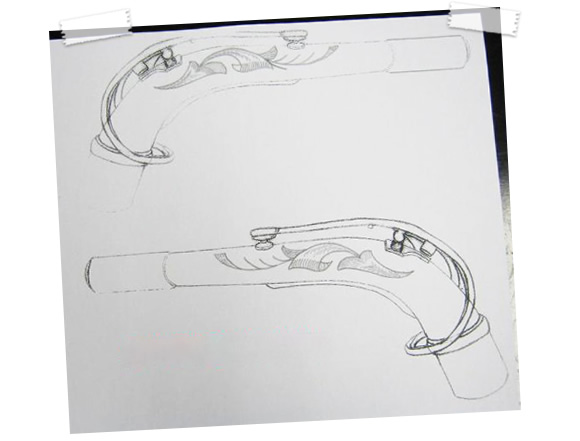

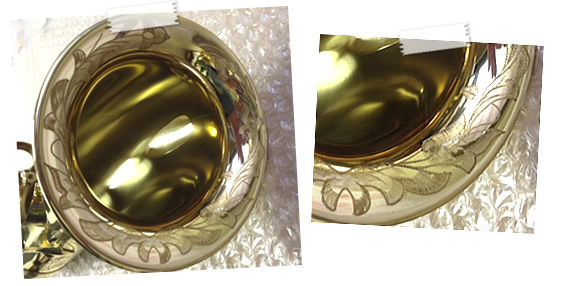

前回ご紹介しましたが、管楽器には最初から入っている彫刻とは別に、後から彫刻を入れることもできます。

そこで今回も引き続きサックスの彫刻デザイン例をご紹介させていただきます!

こちらはネックに入れる彫刻の図案です。

手書きスケッチで、葉から伸びる可憐なツルのイメージを書き出します。

そしてネックに下絵を描き、実際に彫られたものがこのようになります。

中彫りを細かく入れることで、より立体感のあるモチーフとなりました。

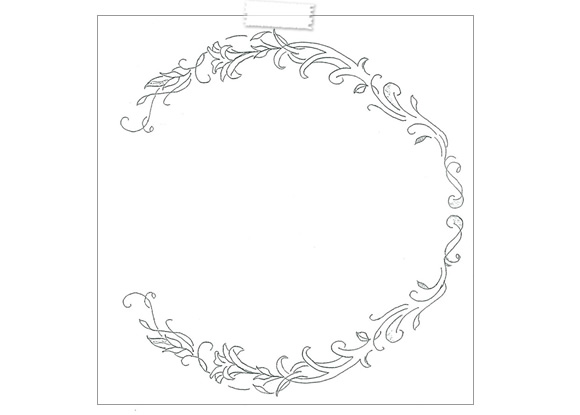

そしてこちらは、ベルの内側にいれるセルマー・パリのジュビリーモデルの彫刻の図案です。

ジュビリーの彫刻柄といえばセルマー・パリ社が1922年に初めて製作したサクソフォン「Model 22」を基にした新しいデザインなのです。

通常の彫刻と違う点は、1本の細いラインで表現しなければならないため熟練した彫師でも作業時間を要し、非常に精巧な技術が必要です。

楽器にどのような彫刻を入れるか・・・好き嫌いがあるとは思いますが、楽器の彫刻にご興味がある方はぜひノナカテクニカルサービスで実物をご覧ください!

因みに写真の彫刻は

【SELMER PARIS アルトサックスの場合】

●ネック:¥10,800(税別)~

●ベル:¥34,800(税別)~

※上記価格は彫刻作業代のみ(必要な分解組立は含む)の金額となっており、メッキや再塗装の作業代は含みません

また、再塗装をご希望の方はご相談ください。

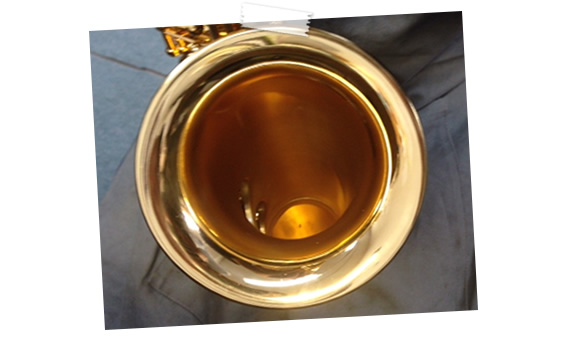

管楽器には、最初から入っている彫刻とは別に、後から彫刻を入れることもできます。

彫刻を入れることができる箇所は、管体だったり、キーカップだったり・・・

例えば最初はこのような感じで、綺麗なサックスのベルです。

では、ここに彫刻を入れていきましょう。

ノナカ・テクニカルサービス自慢の彫刻をご覧あれ!

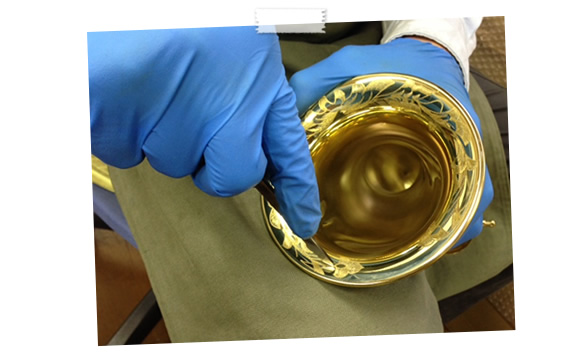

まず、ベルに直接絵柄を下書きし、線の上を彫っていきます。

さらに、細かい模様を彫っていくとこのような感じになります。

彫り師によって様々な方法があると思いますが、ベルを彫る時はこのような体勢で作業をしています。

実際に彫刻の作業を見てみましょう・・・(キーカップに彫刻をしています)

このように、パーツにも彫刻を入れることができます!

彫りあがると、このような感じになります。

もちろん、シンプルなベルやキーカップも美しいですが、彫刻を入れるとさらに華やかさが出てきますね!

更新日:2014年5月19日

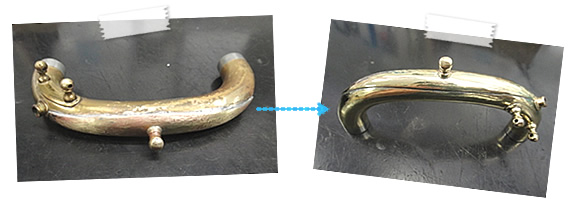

どの楽器にも共通する修理方法(工程)ですが、今回はトロンボーンのスライドのヘコ出し修理についてご紹介させていただきます。

スライド先端の石突き部分ですが、ぶつけてしまったのでしょうか・・・ひしゃげています。

さっそく修理開始!ハンダ、ロウ付け部分も取り外し・・・

へこんでいる部分を直し、ロウ付け、ハンダ付けをし、磨きます。

塗装し直して完成です!

見た目は勿論ですが、吹奏感も良くなります。

直らないかも・・・と諦めてていた修理も、是非一度ノナカ・テクニカルサービスにご相談ください。

まずはお見積りから!

参考価格はこちら >> 金管楽器の専門店「ブラス プロ」 金管修理価格表のページ

更新日:2014年5月14日

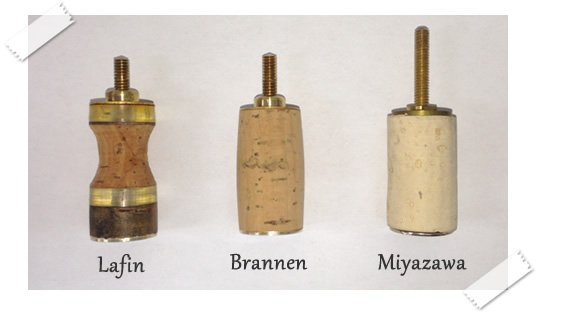

今回はフルートのお話です。

フルートの頭部管には、ヘッドコルクと言って、一番上の部分にコルクが仕込まれています。

リッププレートの形や唄口の形が違うように、その形や材質はメーカーによって様々です。

写真は、メーカー3社のヘッドコルクです。この3つでも同じものはありませんでした。

真ん中あたりがくぼんでいるLafinに対してBrannenは膨らんでいます。

コルクの長さもそれぞれです。

国内メーカーのフルートは、Miyazawaのようにストレートなものが多いようです。

この3メーカーのフルートは、渋谷・アクタスで常時お試しいただけます。

それぞれの吹き心地の違いをぜひ体感してください。(ヘッドコルクはご覧いただけませんが・・)

ブランネン・フルート展示試奏会&調整会を、月1回アクタスで開催しております。

詳しくは、下記WEB情報をご確認ください。

http://nonaka-actus.com/

もちろん、修理・調整は、ノナカ・テクニカルサービスでも承っておりますのでお気軽にお申し付けください。

更新日:2014年4月11日

野中貿易(株)に新しく楽器が入荷すると、ノナカ・テクニカルサービススタッフの手で検品作業が行われます。

傷はないか、輸送の際に不具合が起きていないか等々。

その後、プロプレイヤーの先生方にもご協力いただいて、吹奏チェックが行われます。

その中のお一人、小串俊寿(東京音楽大学准教授・昭和音楽大学講師)先生。

技術者が見落としがちな点を、演奏者の視点で的確に判断・ご指摘下さいます。

写真は、先日行われた勉強会?&懇親会。

普段出来ない質問の他、音楽以外のことも飛び出し、、、楽器の知識を深めると供に、信頼・親交も深めていきます。

小串先生(左から3人目)との懇親会

■開催日:2013年12月21日~22日

■場所:三響楽器(北海道)

■リペアスタッフ: 奥寺(サクソフォン、木管担当)

三響楽器さんのお客様を中心に、サックスの調整会を行いました。

開催された2日間とも学生さん、一般の方々、北海道で活躍されるプレイヤーの方々を含め たくさんのお客様のご予約をいただき、大盛況の調整会となりました!

調整会だけではなく、野中貿易で取り扱うサックスの商品説明をさせていただきました。