{{ items[1].title }}

前回までのお話

中央大学附属高校の入学式での、吹奏楽部による「田園交響曲」(実は「新世界」の勘違い)に感銘を受けて、入学式の後、廊下の突き当たりでまさにそのメロディを吹き鳴らしていた塚田先輩(のち、ネロ楽器)の演奏に釣り寄せられるように吹奏楽部の見学に行った僕は、お決まりの、クラブ活動見学に来た新入生に楽器を吹かせて、「ぼー・・・」とか音が出ると「わ!初日で音が出るなんて!100年に一度の天才!」とオダて上げて入部に持ち込む、というテクニックにより、その日のうちになぜかクラリネットパートへの入部が決まってしまっていた。

管楽器奏者としての記念すべき出発地点が、こうした「嘘」からのスタートであったというのは誠に象徴的と言えるだろう。

そして、早速、高校生というより、「ブラスの新入部員」としての生活が始まった。

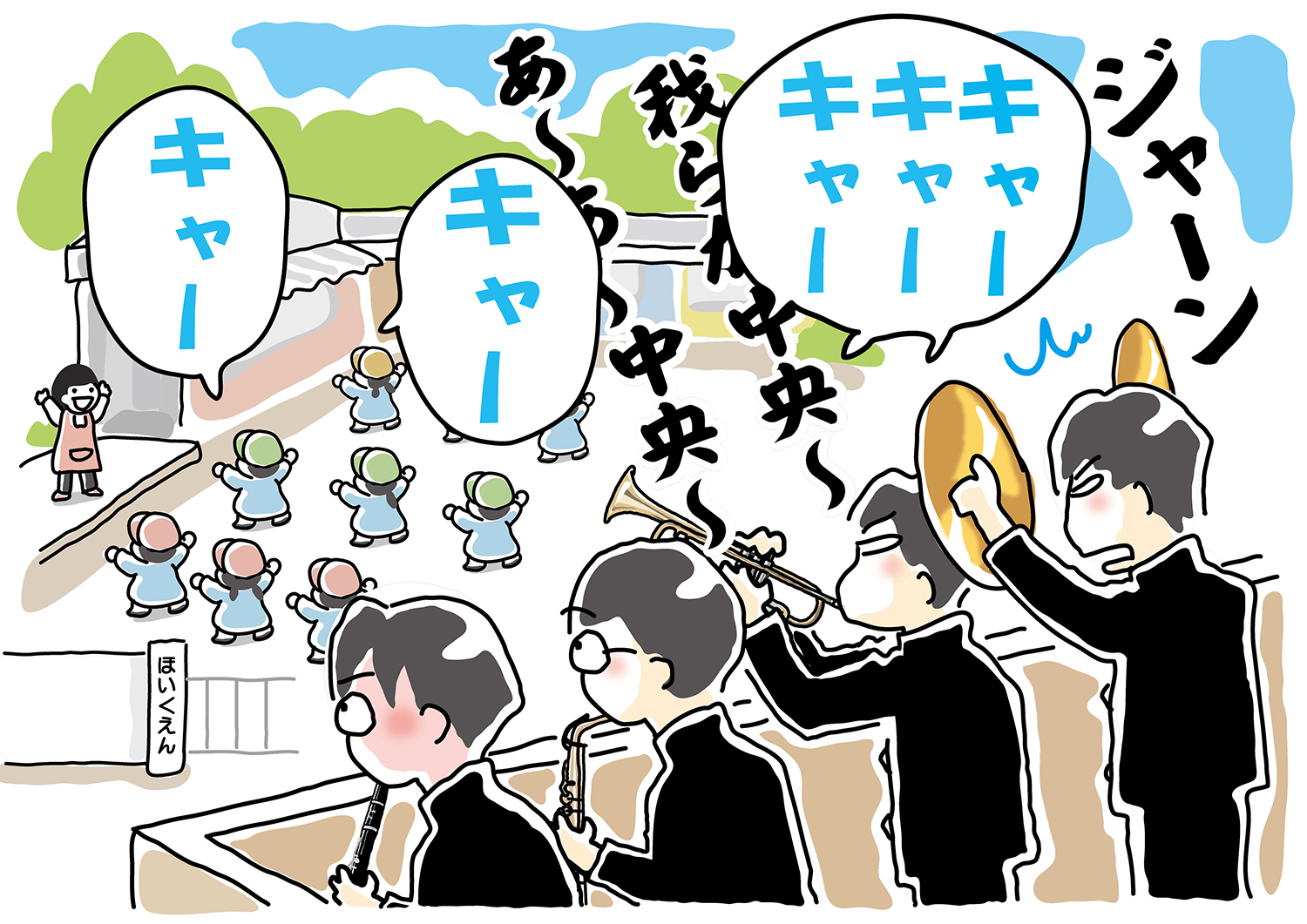

入部すると、黒い詰襟学生服を着て毎朝授業までの時間、生徒が登校してくる校門の上にあるバルコニーで「校歌」(附属高校なので中央大学の校歌と同じ;最後は「あ〜あ〜チューオー(中央)!(シンバル!)チューオー(シンバル!)我らがチューオー〜〜」と叫ぶ軍歌調の勇ましいもの)を演奏し、全員で大太鼓に合わせて音階練習などをするという晴れがましいというよりもやかましく、恥ずかしいことから1日が始まる。

ライバルは、斜め向かいにある保育園からの朝の可愛い体操の曲と「キャー!!!」と数え切れない園児のはしゃぐ声であり、下手をするとこの軍歌(?)さえそれにかき消されてしまう。最近までそのすぐ隣に息子夫婦が住んでいたので、今でもそこに保育園があるのを確認したのだが、(ちなみに、高校もまだあります。)何かとても懐かしかった。

あの子供達ももう50歳を過ぎていることになるのだから、人生は油断ならない。

昼は「早弁」指定で昼休みも(個人)練習、放課後も毎日パート練習、うまくいかないと廊下を歩きながら(メトロノーム代わり)「タンタ、タカンタ」とか大声で歌いながらリズムを覚えさせられたり、下手をこくと校庭をマラソンさせられたり、先輩やOBには「ちわっ!」と大声で挨拶させられたりと、全くの男子校(当時;現在は共学)体育会系の部活なのであった。

クラリネットのパートリーダーは3年生の野村サンという方で、(のちに中大に進まれてサクソフォンに転向、乗泉寺吹奏楽団で活躍)「自分の楽器=R13を持っている」という凄い人(当時:ほとんどの部員は楽器を持っていなかった。)であった。

平日はひたすら基礎とパート譜の練習で、全く面白くないが、ピアノを長年習っていた割には楽譜の読み方もよくわかっておらず、ここで先輩たちに3連符とかスラーの意味とかシンコペーションとか、基本的な楽典を全部教わったように思う。

小学校までピアノレッスンの和音聴音で習っていた「ハゲデ」とか「ツェエスゲー」などがドイツ語音名(HGD,CEsG)であることや、これからは「ドレミ」などではなく、そのドイツ音名で楽譜を読んで演奏することなどもここで教わって初めて理解した。

大人になった気がしたものだ。

週末になるとようやく「合奏!」があり、ホルンの「新世界・ネロ塚田」先輩などが指揮をして「曲」(そう呼んでいた)をやるのである。

この当時練習していたのは、「バッハ」と、「春の声」と、「エルザ」「未完成」であった。

「未完成」のことは前回書いたが、「エルザ」は、その頃流行していた「野性の王国?」で出てくる雌のライオンの名前なので、冗談ではなくライオンが出てくるのかと思っていた。(どっちも、クラシックの名曲であることを知らず、まして、オーケストラによる原曲を聞いてみようなどとは全く思わなかった。)

この曲は逆に高音楽器の神秘的な美しいハーモニーで始まるのだが、ここがまた神秘的(音程が・・・)で、合奏はいつまで経ってもこの先のオーボエ・ソロに進まないのであった。

「エルザ」は、のちに音楽家となったので原曲がワグナー作曲:楽劇「ローエングリン」第2幕より「エルザの大聖堂への入場」という曲であることは流石に知ったものの、(そして、出てくる動物はライオンではなく白鳥であった。)ドイツでもN響でも長いこと演奏する機会がなく、ついに、吹くより先に「指揮するチャンス」の方が来てしまった。

河口湖音楽祭でのシエナ・ウインド・アンサンブルの演奏会指揮を依頼されて、吹奏楽オリジナルをあまり知らないのでクラシックの編曲ものを並べた中にこの「エルザ」を入れておいたのだ。あのオーボエソロを演奏したのは、エキストラのトラッチ・モガッチ(最上峰行氏:東京交響楽団)であり、極めてエロ美しい演奏であった。エローエングリンであった。ライオンでなくトラではあったのだが・・

それを参考に(?)自分でオーボエを(やっと・・・)演奏したのは、退職間際の60歳寸前、N響の「ローエングリン」楽劇の全曲演奏(2018)の中でのことであった。

そんな時、ついに、「常任指揮者」の曽根勝先生がきて合奏が行われる、という予定が発表された。

どんなマエストロと巡り合うのか、それはまた次回。

コンサート出演情報

- ◆2024年3月23日(土)15:30~

- 豊中市立文化芸術センター「子供アートの日」

- 「楽器!響き!!体感☆オーケストラ」(日本センチュリー交響楽団)

- お問い合わせ:06-6864-5000

- https://www.toyonaka-hall.jp/event/event-39670/

- ◆2024年3月26日(火)19:00~

- 紀尾井ホール:チャリティー

- 友好音楽祭オケ+アントーン・バラホフスキー(Vn.)チャイコフスキー協奏曲+交響曲第5番

- お問い合わせ:090-4483-2925

- https://kioihall.jp/20240326k1900.html

- ◆2024年4月21日(日)13:30~

- 彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール

- ハイリゲンシュタット・フィルハーモニー管弦楽団 演奏会

- モーツアルト:歌劇コジ・ファン・トゥッテ(全曲・演奏会形式)

- http://www2.tokai.or.jp/s.fuji/hph/index.html

次回の更新は、2024年7月を予定しています。

お楽しみに。